人工透析と過ごし方– category –

-

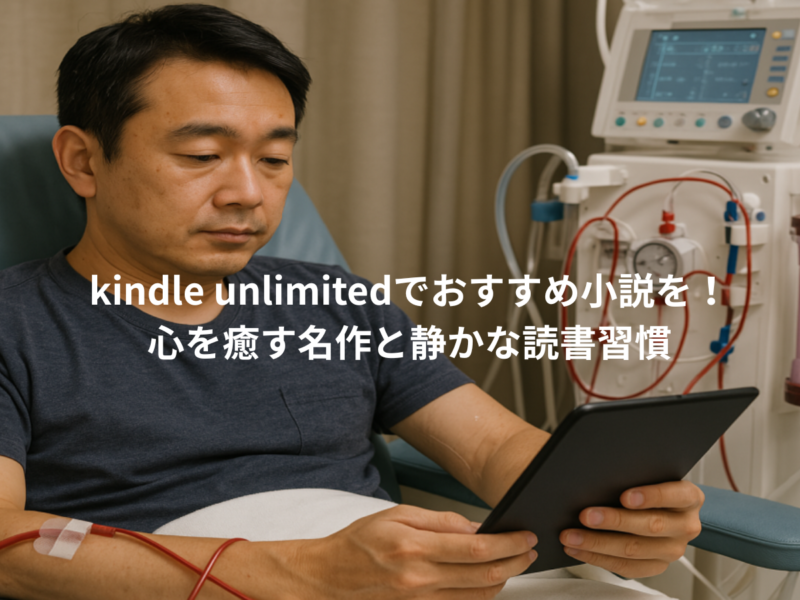

kindle unlimitedでおすすめ小説を!心を癒す名作と静かな読書習慣【2025年版】

-

kindle unlimitedの口コミは?|透析中でも読書が続く理由とは

-

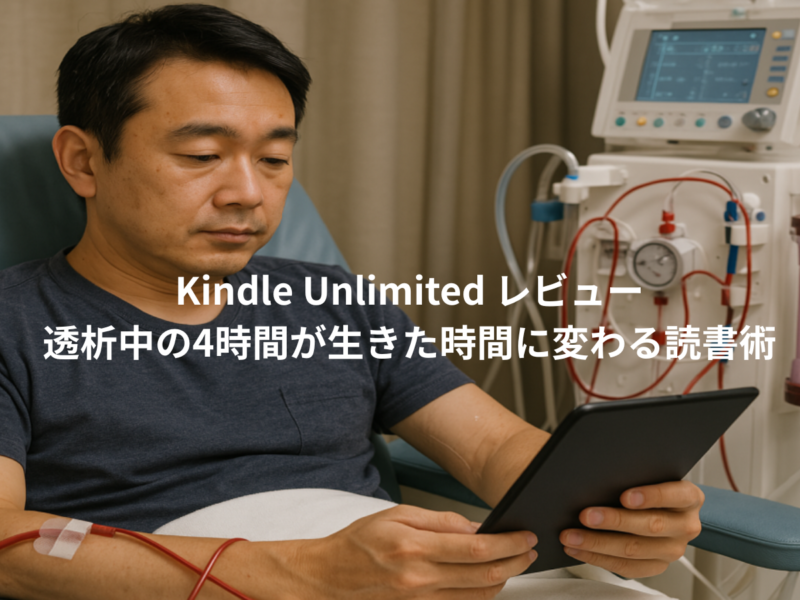

Kindle Unlimited レビュー|透析中の4時間が生きた時間に変わる読書術

-

雑誌読み放題を比較&タブレットのこと【透析時間の過ごし方】

-

透析シーンのある舞台・映画は数えるだけ。有名人もいるけど!

-

人工透析の時間つぶし。IT・デジタル化の波で透析者に恩恵が!

-

【透析してる有名人・芸能人】って気になります?~生き方から~

-

【透析の選び方】自分に1番マッチした治療方法を選ぶべき!

-

【透析療法を比較】共通点、メリット・デメリットとは?

-

透析治療では何をするの?腎臓は本当にすごい司令塔だった!

12