私自身透析患者なので身体障害者手帳を持っていますが、日常の中で手帳を使う機会は多く、高速道路の障害者割引や、JR・バスでの移動など、紙の手帳は欠かせません。でも、正直に言えば「ちょっと使いづらいかな…」とも感じてきました。

割引手続きで必要な記録を書き込んだ結果、余白はほとんどなく、手帳はボロボロ。更新のたびに「そろそろ新しいの作りたいな」と思っていたところ、福祉課の職員さんから「実はカード型にもできますよ」と言われたのです。

調べてみると、障害者手帳は2019年からカード化が可能になり、さらにマイナンバーカードとの一体化も進んでいることを知りました。驚きと同時に、時代の変化を実感。

今回はそんな「障害者手帳のカード化・マイナンバーとの統合」について、最新情報をわかりやすくお伝えします。

どう変わる?障害者手帳のカード型発行とは

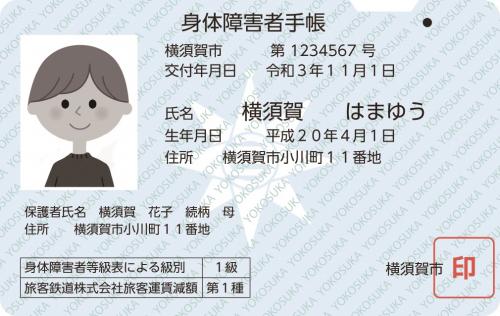

引用:カード形式の身体障害者手帳の交付について|横須賀市

障害者手帳カード型の基本仕様と特徴

障害者手帳のカード型発行は、2019年4月に省令が改正されたことで制度的に可能になりました。これにより、従来の紙製の手帳に代わって、運転免許証と同じサイズ(縦53.98mm × 横85.6mm)のカード型手帳を発行できるようになったのです。2020年10月には東京都が先行して導入を開始しました。

カード型の最大の特徴は「携帯性の向上」です。紙の手帳は大きくてかさばり、持ち歩くのが不便という声が以前からありました。それに対し、カード型は財布や定期入れにすっぽり収まるため、外出時にも手軽に携帯できます。

さらに記載内容も工夫されています。カードの表面には障害種別と障害程度が記され、裏面には具体的な情報(例えば、どのような支援が必要かなど)を記載する形式です。これにより、他人に手帳を見せる際の心理的な抵抗が少なくなるという声もあります。たとえば、窓口などで手帳を提示する場面で、余計なプライバシーが露出しにくくなっているのです。

ただし、すべての情報がカード内に収まるわけではありません。別冊の補足資料(診断内容や車両登録情報など)を併せて持ち歩く必要がある場合もあります。ここに一部の課題も残っており、「結局、補足資料を忘れたら意味がない」といった指摘もあるのが現状です。

カード型障害者手帳は見た目こそスマートですが、まだ万能ではありません。とはいえ、利便性やデザイン性の面では多くのメリットがあり、今後の標準仕様になっていく可能性は高いといえるでしょう。

東京都での先行導入事例

東京都では2020年10月からカード型障害者手帳の交付を開始しました。これは全国に先駆けたもので、申請者からのニーズが高まっていたことが背景にあります。実際、導入直後から多くの申請が寄せられ、特に若年層や通勤・通学に公共交通機関を使う人々に好評でした。

東京都のカード型手帳は、見た目が運転免許証に似ており、手帳であることが一見してわかりにくいのが特徴です。これにより、障害を公にしたくない人でも比較的気軽に持ち歩くことができるようになりました。また、券面のデザインにはユニバーサルデザインが取り入れられ、視覚的にも見やすくなっています。

制度面では、申請時に「紙型」か「カード型」かを選べるようになっており、既存の紙型手帳を持っている人も、希望すればカード型への切り替えが可能です。ただし、再交付には本人確認書類や顔写真が必要で、手帳そのものも提出する必要があります。

また、東京都はデジタル技術との融合も進めており、将来的にはカード情報をスマートフォンと連携させることも視野に入れています。これは「ミライロID」などのアプリと組み合わせることで、よりスムーズな障害者認証やサービス利用が実現される可能性を秘めています。

先行導入したことで見えてきた課題もあります。たとえば、備考欄が狭いため情報を十分に記載できない、別冊を忘れると利用できない場面があるなど、改善の余地は残されています。それでも、利用者からの「持ちやすくなった」「提示しやすくなった」という声は多く、今後の全国展開の参考になるモデルケースといえるでしょう。

参照:「「ミライロID」は民間障害者手帳アプリ|知っていますか?【最新情報】」

障害者手帳とマイナンバーカード統合の現在地(2025年版)

引用:デジタル庁 持ち歩いても安心、マイナンバーカード

統合の背景とこれまでの流れ

障害者手帳とマイナンバーカードの一体化は、2021年頃から政府が本格的に検討を始めた施策の一つです。背景にあるのは、「行政手続きの効率化」と「障害者本人の利便性向上」です。たとえば、医療機関や福祉窓口で手帳を提示しなくても、マイナンバーカード1枚で各種サービスを受けられる未来を目指して、国は制度を徐々に整えてきました。

最初に連携対象となったのは、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳です。これに続き、2023年には療育手帳もマイナンバーと紐づけ可能になりました。2025年現在では、3つの障害者手帳すべてがマイナンバーと情報連携できる状態にあります。ただし、あくまでも「任意」であり、利用者が希望すれば手帳情報をマイナンバーカードに紐づける形です。

この流れの中で、各自治体も段階的に対応を進めており、医療費助成や障害者控除など、マイナンバーを介して申請が簡素化されるケースが増えてきました。たとえば、以前は住民票や課税証明書、手帳原本の提出が必要だった手続きが、マイナンバーカードの提示だけで済むようになりつつあります。

障害者手帳のカード化と同様に、マイナンバーとの統合も「見た目」だけではなく「使い勝手」に直結する改革です。まだすべての制度が完全に統一されたわけではありませんが、日常生活の中で少しずつその利便性が浸透しているといえるでしょう。

現時点での対象手帳と対応状況

2025年現在、マイナンバーカードとの情報連携が可能な障害者手帳は以下の3種類です。

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・療育手帳

当初は身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳が対象となり、療育手帳の対応がやや遅れていましたが、2023年の制度改正により療育手帳も連携可能になりました。これで主要な障害者手帳がすべてマイナンバーと紐づけられるようになり、今後は一元的な管理が可能になると期待されています。

ただし、この連携は全国一律ではなく、自治体によって導入状況に差があります。例えば東京都や大阪府などの都市部では比較的早く対応が進んでいますが、地方の一部ではまだ準備段階で、利用者が情報連携できる環境が整っていないケースも見受けられます。

また、手帳の等級や障害種別といった情報がどこまで共有されるかも自治体ごとに異なるため、「連携しているからすべての手続きが簡単になる」とは限らない点にも注意が必要です。

マイナンバーカード統合のスケジュールと今後の展開

統合開始のタイミング

障害者手帳とマイナンバーカードの一体化は、2024年度末(令和6年度末)から本格的な統合運用が始まる予定とされています。これは政府のデジタル庁や厚生労働省が主導し、障害福祉制度の利便性向上と、行政手続きのデジタル化を進める一環として発表されたスケジュールです。

実際にマイナンバーとの情報連携がスタートしたのは、身体・精神の各障害者手帳で2021年頃から段階的に始まりましたが、正式な「一体化運用」はこの2024年度末からとされています。つまり、2025年春以降、より多くの自治体で障害者手帳のマイナンバー連携が“当たり前”になっていく流れです。

自治体ごとの対応進捗状況

2025年現在では一部の先進自治体がすでに運用を開始しています。特に東京都や大阪府、神奈川県などの大都市圏では、医療費助成や福祉サービスとの自動連携が進められています。申請時の書類提出が簡素化され、利用者の負担が軽減されています。

一方で、地方の中小自治体では、まだ整備が進んでいないところも多く、紙ベースの申請や窓口対応が中心という状況も残っています。IT人材の不足やシステム投資の遅れが課題であり、国の補助や支援が求められています。

健康保険証との統合状況

2021年3月から始まったマイナンバーカードの健康保険証機能は、2024年秋には現行の保険証の廃止が予定されています。2025年以降はマイナンバーカードが実質的な保険証の役割を果たすことになります。

この流れと並行して、障害者手帳の情報もマイナンバーに連携されることで、医療機関や薬局での活用が広がると期待されています。

今後導入が期待される機能

今後導入が期待されている主な機能には、スマートフォンへの搭載、障害特性の自動共有、オンラインでの手帳更新、緊急時の支援情報の即時反映などがあります。実証実験も進行しており、今後の展開が注目されます。

全国展開に向けた課題

自治体間のIT格差、利用者の理解不足、プライバシー懸念、制度の柔軟性確保などが課題です。政府は財政支援や標準化推進を進めており、持続可能な制度運用に向けて整備が進められています。

マイナンバーと障害者手帳の統合がもたらすメリットと課題

行政手続きの効率化とは?

マイナンバーと障害者手帳の統合により、複雑だった福祉サービスの申請が簡素化されます。書類の提出が不要になり、マイナンバーカード1枚で申請や認証が可能に。職員の業務負担軽減にもつながっています。

医療・福祉の現場での利便性向上

マイナンバーカードの統合により、障害特性を医療・福祉現場で即座に共有できるようになります。診察・薬の処方・施設利用時のミスを防ぎ、個々のニーズに応じた支援が受けやすくなります。

デジタル社会への適応とその狙い

政府が掲げる「デジタル田園都市国家構想」に基づき、障害者手帳もスマートフォンで提示できる方向へ。アプリやマイナポータルとの連携により、柔軟な手続き・提示方法が可能になりつつあります。

緊急時の支援体制の強化

災害時や感染症の拡大時に、障害者への支援情報を迅速に届けるため、統合されたマイナンバー情報が活用されます。避難所での支援や給付金の迅速支給が実現しやすくなります。

プライバシーと安全性の対策

マイナンバーカードの情報は暗号化され、本人確認がないと読み取り不可であり、利用者の同意がなければ情報は連携されません。希望する情報だけを紐づけることができます。紛失時には24時間対応の利用停止機能あります。

統合後に何が変わる?カード・アプリ・情報管理の未来像

カード型手帳とマイナンバーの違い

カード型手帳は物理的に持ち運びしやすいのが特徴。一方マイナンバー統合は、情報の共有・手続き簡略化に強みがあります。両者は併用可能で、利用目的に応じて選択できます。

アプリとの連携でできること(簡単に触れる)

今後は「ミライロID」などのアプリと連携し、マイナンバー連携情報をスマホで提示できるようになる見通しです。店舗・医療・交通機関での提示がスマート化される可能性があります。

情報の記録範囲とセキュリティ管理

障害者手帳に関する情報は、必要最小限のみ記録され、チップ内情報は暗号化。ICチップは国際規格(ISO/IEC15408)に準拠し、高い安全性を保っています。安心して利用できる設計です。

自治体・企業サービスの変化

マイナポータルを通じたオンライン申請や、企業での障害者雇用情報の電子管理が進んでいます。交通機関・公共施設でもマイナンバー提示で割引や認証が受けられる未来が近づいています。

今後期待される利便性とユーザーの声

情報の一元管理により、引越し・災害時・医療時の対応が迅速化。実際に利用した人からは「手続きが楽になった」「1枚で済むのが便利」といった声が増えています。

まとめ

障害者手帳の「カード化」や「マイナンバーカードとの統合」は、今後の福祉サービスの在り方を大きく変えていく流れです。従来の紙型手帳は、情報が多く記載できる反面、かさばりやすく、提示のたびに心理的な負担がかかるという課題がありました。

そこに登場したのが、カード型手帳やマイナンバーとの情報連携です。携帯性に優れたカード型は、スマートな見た目と提示のしやすさが魅力で、東京都をはじめ全国で徐々に普及が進んでいます。

一方、マイナンバーとの統合によって、行政手続きの簡素化や医療現場での情報共有が一段と効率的になります。すでに身体・精神・療育の各障害者手帳が連携対象となっており、2025年現在では本格運用が進みつつある状況です。

ただし、すべての人にデジタル対応を強いるのではなく、「選べる制度」として併用が認められている点も大きな特徴です。プライバシー保護の配慮もなされており、スマホ非対応の方や不安のある方も安心して従来の紙型・カード型を使い続けることができます。

この変化は、ただのデジタル化ではなく、障害のある方がより自分らしく、スムーズに社会とつながるための大切な一歩です。行政・民間・市民が一体となって、安心で使いやすい制度を作り上げていくことが、これからの福祉社会に求められています。