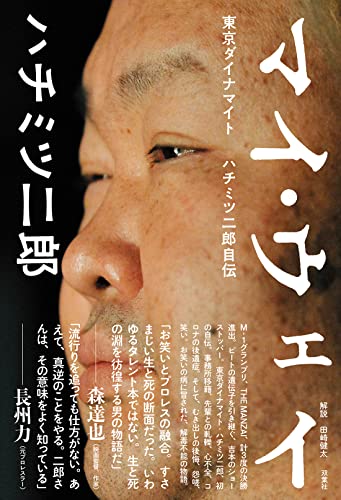

東京ダイナマイト・ハチミツ二郎。芸人として笑いを届け続けた彼は、私と同じ年代なのです。が、このサイト腎者エールではいくつかの芸能人やスポーツ選手などを紹介してますが、かなり障害の程度は重いと感じます。

今、彼は車椅子で人工透析を受けながらも、一人娘を育てるシングルファーザーとして毎日を生きています。足を失い、健康を失っても、決して失わなかったもの──それは「父親」としての覚悟と、娘への深い愛情でした。

この記事では、そんなハチミツ二郎さんの壮絶で、そして温かい“今”を、丁寧に紐解いていきます。

足を切断しても止まらない父の愛

車椅子生活となった現在の暮らし

ハチミツ二郎さんは、芸人・プロレスラーとしての華やかなキャリアを持つ一方で、50歳を迎えた今、車椅子生活を余儀なくされています。彼が足を切断したことが公に知られたのは2025年10月5日、有吉弘行さんのラジオでの発言がきっかけでした。人工透析を受けながら日常生活を送る彼にとって、足の切断という現実は想像を絶するものでしたが、それでも「生きる」ことを選びました。

電動車椅子を使いながら、娘の送り迎え、買い物、料理とすべてをこなす日々。SNSではその姿が公開されており、「折りたためる電動車椅子で、5時間充電すれば20キロ走れる」と軽やかに語る姿が印象的です。しかし、バスに乗れず運動会に行けなかった悔しさもあり、「初めて分かった」と語る交通インフラの課題にも言及しています。

ハチミツさんは体が不自由になっても、娘との時間を第一に考えています。足を失っても「父であること」は止めない。体の一部は失っても、父としての使命感と愛情は一切揺るがないのです。

人工透析と教育の両立

ハチミツ二郎さんは週に3回、人工透析を受ける生活を送っています。これは単に病院での数時間の処置というだけでなく、体に大きな負担がかかるもの。透析後はフラフラになり、立っているのもやっとという状態になることも珍しくありません。それでも彼は、自分が父であること、娘を育てる責任があることを絶対に忘れません。

彼の一日は透析と家事育児、教育に追われます。病院から帰ってきて、その足でスーパーに立ち寄り、夕食の材料を買い、自宅で調理。時には弁当も作り、翌日の準備までをこなします。「家で食べたい」と願う娘の言葉に応えるため、彼は自分の体がどれだけつらくても、毎日欠かさず台所に立つのです。

しかもただ料理をするだけではなく、娘にも食材の買い方や調理の基本を教え込んでいるというのです。「14歳で自立できるように」と、時間と体力を削ってでも娘に生活力を身につけさせようとしています。

このように、ただ病と戦うだけではなく、その日常の中で娘への愛情と未来を築いている姿こそ、現代のヒーローそのものではないでしょうか。

娘のために作る365日の手料理

「365日、必ずご飯を作っている」──ハチミツ二郎さんが語ったこの言葉には、父としての強い覚悟が込められています。(これにはびっくりしました。)世の中には外食や冷凍食品で済ませる家庭も多い中で、彼は必ず手作りの料理を娘に提供しています。

もちろん、それは簡単なことではありません。週3回の透析後は体が思うように動かず、時にはフラフラのまま台所に立つこともあるそうです。それでも「娘が家のごはんを一番おいしいと言ってくれるから」と笑って話します。

また、彼は料理を通じて娘に“自立”を教えているとも言います。スーパーでの買い物に連れて行き、メニューを一緒に考え、料理の手順も一から教える。子どもがただ食べるだけでなく「作る喜び」まで共有できるのは、家庭ならではの特権です。

彼の料理には、“うまさ”だけでなく、“生きる力”が込められているのです。父から娘へ、愛情と技術が受け継がれていく──その姿は、まさに現代における“家庭の教室”です。

お弁当のこだわり「野菜は入れない」

ハチミツさんが作るお弁当には、ちょっと変わったポリシーがあります。それは「野菜を一切入れない」というもの。彼は「大人の弁当だって野菜なんて入ってない。野菜は給食と晩ご飯でカバーすればいい」と笑いながら語ります。

インスタグラムに投稿されたお弁当は、確かに“茶色と黄色”が中心。からあげ、卵焼き、ウインナーなど、子どもが好きなものばかりが並んでいます。見た目の派手さや栄養バランスよりも、娘の「おいしい!」という一言を大切にしているのです。

透析患者なら分かりますが、「生」がつくものは、特に注意は必要ですよね。生野菜、生果物、生魚…。あとはじゃがいもやつまいもといった根菜も。

もちろん、晩ごはんではしっかりと野菜を摂る工夫もしており、そこには父としての計算と優しさがあります。健康面への配慮と、娘の「好き」に寄り添う姿勢。この“こだわり弁当”は、ただの食事ではなく、二人だけの“信頼の象徴”と言ってもいいかもしれません。

日々の忙しさの中でも、お弁当に手を抜かない姿勢は、多くの親に勇気を与えてくれます。

「8歳からシングルファーザー」涙の理由

ハチミツ二郎さんがシングルファーザーとして娘を育て始めたのは、彼女がわずか8歳の時でした。離婚の理由は公にされていませんが、その背景には妻の不倫や育児放棄という、耳を疑うような現実がありました。

娘には最初、離婚のことを伏せていたそうですが、子どもは敏感です。夫婦喧嘩の声を聞き、ドアの隙間から様子をうかがっていた娘は、ついに「なんで離婚したの?」と聞いてきたといいます。9歳のときには泣きながら「離婚届なんか破ればよかった」「私が止められなかった」と叫んだというエピソードには、多くの人が胸を打たれることでしょう。

それでも娘は、「父についていく」ではなく「家に残る」と選びました。どちらかを選ぶのではなく、“家族の形”を守ろうとした幼い娘の覚悟。この決断が、父であるハチミツさんの心を支え続けているのです。

この“8歳の決意”があったからこそ、彼は今も倒れずに前を向いていられるのです。

コロナが人生を変えた日──透析開始の真実

コロナ感染からの緊急搬送と昏睡

ハチミツ二郎さんの人生が大きく変わったきっかけ──それは新型コロナウイルス感染症でした。感染したのは、まだ社会全体がコロナに対する知識も備えも不十分だった2020年の第一波と第二波の合間。

(このサイト腎者エールでも、かなり神経質になって発信しました。第1波の初めて経験する「緊急事態宣言」などですね。)

当時は、病院側も明確な治療方針がなく、混乱の中で救急搬送された彼は、外の処置室で全身麻酔をかけられ、そのまま8日間も昏睡状態に陥りました。

目を覚ましたときには首にチューブ、腕や足には点滴の管が無数に刺さっていたといいます。「透析だって聞かされた時は、本当に驚いた」と語る彼。自身の意識がない中で、奥さんが「延命治療のために」と決断を下した透析治療が、そこから一生続くものになるとは、その時は誰も思っていなかったのです。

この出来事を振り返るとき、ハチミツさんは「自分の数値は透析の基準に達してなかった」と冷静に語ります。それでも「生き延びる」ことを最優先に、医師や家族の判断を受け入れた。その選択が、今の“生きている自分”につながっているのです。

延命治療として始まった透析

透析治療とは、本来なら腎機能が著しく低下したときに行われる命を繋ぐための手段。しかし、ハチミツさんの場合、コロナによる重篤な症状で判断力がなかった中、延命の名目で始まってしまいました。「透析って一度始めたら一生やめられないんですよ」と語る彼の口調からは、その深い無念さと、現実を受け入れた決意の両方がにじみ出ていました。

(ただですね、「かなりの酒豪である。一時期は毎日10ℓ以上ビールを飲んでいた。」ということもあったようで、芸能人の打ち上げや付き合いはあるにせよ、食事も含めてどうだったのか、一般人には分からない感覚ですね。)

後に医師から「本来ならまだ透析を始めるほどの数値じゃなかった」と告げられたこともあったそうですが、それでも彼は責めることなく、むしろ「命を繋いでくれてありがとう」という気持ちを大切にしています。この心の広さと前向きさこそ、ハチミツさんが人々から愛される理由なのかもしれません。

透析は週3回、1回あたり4〜5時間。終わった後は疲れ切って動けない。それでも、彼は毎回通院し、治療を受け、家に帰れば父としての役割を果たしています。まさに「生きることを選んだ男」の姿です。

数値は基準以下だったのに始まった理由

「透析を始める基準」というのは明確に定められていて、多くの場合、クレアチニン値や尿毒症の症状の有無などで判断されます。しかし、当時の彼はその基準に「達していなかった」と語っています。では、なぜ始まってしまったのか──そこにはコロナによる医療現場の混乱と、家族の必死の決断がありました。

妻は「これをやらなければ延命治療ができない」と医師に迫られ、動揺したままサインをしたそうです。誰を責めることもできない状況の中、命を救うために選ばれた選択。その結果としての“人工透析人生”ですが、ハチミツさんは過去を責めず、未来に目を向けています。

「仕方ない、でも俺は今を生きてる」──その言葉には、誰にも真似できない覚悟と諦観、そして強さが込められているのです。

後遺症に苦しむ日々

コロナによる昏睡と人工透析の開始後、彼の体には数々の後遺症が残りました。特に深刻だったのは「左手がうまく動かなくなったこと」。細かい動きができず、日常の作業ひとつひとつに苦労するようになりました。

また、2023年には「左大腿会陰部筋肉内膿瘍および敗血症性ショック」という命に関わる症状で再び入院。3度にわたる手術を受けたものの、数値は改善せず、「もう治らないかもしれない」とX(旧Twitter)に弱音を漏らすほどでした。

それでも彼は前を向き、同じく病に苦しむ人々に向けて「生きていること自体が価値なんだ」と発信を続けています。この姿勢こそが、多くの人々の共感と勇気を生んでいるのです。

腎移植手術の失敗とその裏側

透析から解放されるため、ハチミツさんは腎移植に望みをかけました。最初は妻がドナーになる予定でしたが、その後、妻の不倫や育児放棄が発覚し、離婚。最終的には彼の母親がドナーとなって手術を受けることになりました。

(腎移植できる状況にあることは、正直うらやましい。腎移植を待っている患者がいるわけだが。20数年来透析してきましたけど、そのお声がけすら無いですよ。順番ですし、そのための費用もかかりますからね、それが、日本の腎移植の現実なわけで…。なかなか変わりませんね。)

しかし、その手術は“失敗”に終わりました。ネット上では「適合しなかっただけ」との声もありましたが、彼自身は「医者に失敗って言われたんだ」と真実を語ります。「知らない人間がとやかく言うなよ。本当に悔しいんだ」と吐き出す彼の言葉には、想像を絶する苦しみと怒りが込められています。

家族の支えを受け、ようやく掴んだ希望が、またもや崩れてしまう──それでも彼は倒れない。何度でも立ち上がり、娘のために“今日”を生きているのです。

芸人として、父として──舞台を降りる決意

THE SECONDを最後に活動休止

お笑いコンビ「東京ダイナマイト」の一員として、ハチミツ二郎さんは数々の舞台に立ち続けてきました。しかし、2024年3月、ついに「漫才師としての活動休止」を決断します。それは単なる芸人活動の終息ではなく、「父として娘のために生きる」ことを優先した決意の表れでした。

「THE SECONDが終わったら休むつもりだった。もし優勝しても、次の日から活動は止めていた」と語る彼の胸中には、漫才を愛する気持ちと、家族を守りたいという願いの間で揺れる葛藤がありました。それでも、彼は「もう舞台には立てない」と潔く一線を引きました。

笑いを届けることに人生を捧げてきた男が、家族のために降りた“最後の舞台”。それはきっと、彼にとって“人生最大のツッコミ”だったのかもしれません。

漫才の舞台裏で限界だった体

表舞台では笑顔を絶やさず、堂々と立っていたハチミツ二郎さん。しかし、楽屋裏ではまったく違う姿がありました。病院で点滴を受けてからその足でテレビ局へ直行、舞台袖で「もう辞めたい」とマネージャーに何度も漏らしていたといいます。

電動車椅子での移動、体に負担のかかる漫才の動き、そして何よりも「思うように体が動かない」現実。その全てが、芸人としての彼を少しずつ追い詰めていきました。

「降りたらもう戻れない」と分かっていても、彼は“限界”を超えていました。そして、彼の体はもう“舞台に立てる状態ではない”というサインを出していたのです。

笑わせたい相手は“お客”から“娘”へ

かつては大勢の観客の前で笑いを取ることが彼の生きがいでした。しかし今、彼が一番笑わせたい相手はたった一人──娘です。

「娘が泣いていたから、なるべく毎日一緒にご飯を食べて、笑わせるようにしてたんです」と語るその姿には、かつてのテレビスターではなく、“父”としての素顔が浮かび上がります。

ご飯を一緒に食べること、テレビを見ながら冗談を言い合うこと。それは舞台とは違うけれど、もっと大切な“自分だけの舞台”なのかもしれません。そこには観客はいなくても、彼にとって一番大事な「拍手」が、娘の笑顔として返ってくるのです。

テレビ嫌いを変えたある思い

一時期は「テレビなんか出たくない」とまで言っていたハチミツさん。しかし、最近になってその考え方が少しずつ変わってきたと語っています。

その理由は、「娘のために、自分の姿を残しておきたいから」。自分がいつまで生きられるかわからない今、テレビというメディアを通じて、父親としての姿を娘に残せるのではないか──そんな思いが、再びテレビへの出演を後押ししたのです。

「劇場だけでいい」と思っていた過去の自分に、「それは負け惜しみだったのかもしれない」と素直に向き合えるようになった今。彼は父としても芸人としても、再び新しい一歩を踏み出そうとしているのです。

「16歳まで生きて」娘の願いがすべて

「お父さん、16歳まで生きて」。この言葉を娘に言われた瞬間、ハチミツさんはすべてを悟ったといいます。「平均寿命が16年の人工透析だけど、俺はその半分の5年の方だ」と感じていた彼にとって、その“4年の延長戦”がどれほど重く、そして尊いものか。

(まだ5年だ!10年に向かって生きよう。私はそう、ハチミツさんに声かけたい。)

彼は今、「14歳までに娘を自立させる」ことを目標にしている、と話しています。だからこそ、料理や生活の知識を教え込み、「父がいなくなっても生きていける娘」を育てることに全力を注いでいます。

命に限りがあるからこそ、残された時間の価値は計り知れません。娘の「16歳まで生きて」という願い。それはただの数字ではなく、父と娘の“約束”なのです。

娘との日常、ふたりだけの時間

母の不在を悟った8歳の決断

ハチミツ二郎さんの娘が、父と二人で生きていくことを決めたのは、わずか8歳のときでした。当初、ハチミツさんは離婚したことを娘に話さずにいました。親として、娘を悲しませたくないという思いからでしたが、子どもは親が思う以上に敏感です。夫婦喧嘩の声や、家の空気から何かが違うと感じ取った娘は、ある日、「なんで離婚したの?」と聞いてきたといいます。

そして9歳になった頃、「離婚届なんか破ればよかった」「私が止められなかったからだ」と泣きながら訴えた姿に、父であるハチミツさんも心を打たれたそうです。子どもがそこまで思いつめる姿は、親として胸が張り裂けそうになるでしょう。

しかし彼女は、「お父さんについていく」でも「お母さんについていく」でもなく、「私は家に残る」と言いました。それは、“家族”という形を守りたかった、幼いながらに強い意志を持った決意の表れでした。この一言が、ハチミツさんの支えとなり、シングルファーザーとしての道を歩む原動力になったのです。

「家に残る」娘の強さと優しさ

娘の「家に残る」という選択は、単なる感情ではありませんでした。彼女にとって、家こそが“家族”の象徴であり、安心できる場所だったのです。ハチミツさんがどんなに忙しくても、病気で苦しんでいても、家にいれば笑ってくれる。ご飯を一緒に食べ、冗談を言い合える──そんな“日常”が、彼女にとって一番の幸せだったのでしょう。

離婚後、母と離れて暮らすことになっても、「この家にいたい」と言った娘の強さと優しさ。その言葉に、父としての誇りと責任を再確認したハチミツさんは、何があっても娘と一緒に“家”を守っていくと心に誓いました。

このエピソードからも分かる通り、父と娘の関係は単なる家族以上の絆で結ばれています。どちらかが支えるのではなく、互いに支え合う関係。そこには言葉にできない深い愛情が流れているのです。

TikTokやYouTube、創作活動への興味

最近のハチミツ二郎さんの娘は、TikTokやYouTubeなどの動画制作に夢中になっているそうです。驚くことに、彼に内緒でユーチューバーとして活動していた時期もあり、半年で45万再生を記録したこともあるというから本格的です。

動画制作のノウハウはすべてYouTubeで独学。さらに、最近はショート動画を中心にTikTokに移行し、デザインや編集も自ら手がけているとのこと。こうした活動の中で、娘は“モノづくり”の楽しさに目覚めたようです。

レジンやホットグルーガンといったクラフト素材にも興味を持ち、自分でアイテムを作っているという話からも、彼女がクリエイティブな才能を持っていることが伺えます。これはまさに、東京ダイナマイトのネタをすべて自分で作ってきた父親譲りの感性かもしれません。

創作活動は、彼女にとって自分を表現する手段であり、同時に“父との会話”でもあります。

プッチンプリンのカップと父娘の絆

ハチミツさんは、プッチンプリンの容器を“グラス”として使っていたそうですよ。プリンを食べたあと、その容器にカルピスウォーターやジュースを注いで飲む──そんなちょっとした“工夫”が彼の子ども時代の遊びでした。(プッチンプリンか。私には兄弟姉妹もいたもんだから、ちょっと「お安い」プリンになっていたけど、何に使っていたかな!?)

驚くことに、今その“遊び”を娘も同じようにやっているのだとか。誰に教わったわけでもないのに、自然と父と同じことをしている姿に、ハチミツさんは「俺の血がちゃんと流れてる」と感じたそうです。

このエピソードは、一見するとただの微笑ましい話ですが、実は非常に深い意味があります。父と娘が時間も世代も越えて“感覚”を共有していること。そして、その小さな行動の中に、確かな絆と遺伝が刻まれていること。

父娘の間には、言葉ではなく“感覚”で伝わる愛がある。それを象徴するようなエピソードです。

「死んだら犬を飼って“二郎”と名付けて」

人工透析を続けながらの生活の中で、ハチミツさんは「自分の命の期限」を現実として見つめています。そして、娘にはこんな言葉を伝えています──「俺が死んだら犬を飼って、“二郎”って名前をつけなさい」と。

最初、娘は嫌がったそうです。「そんなの嫌だよ」と泣きながら拒否したこともあったといいます。しかし、父はこう続けました。「泣いてばかりいられない。生きていくには強くならなきゃいけない」と。

娘は今、「16歳までは生きていてね」と父に願っています。ハチミツさんは「14歳を目標にしている」と語り、そこまでに娘が自立できるよう日々を過ごしています。料理を教え、買い物の仕方を伝え、家事全般を任せられるようにしているのは、すべて“その日”を想定しての準備なのです。

これは決して悲しい話ではありません。むしろ、限りある命の中で、子どもに“生きる力”を継承する、究極の愛の形なのです。

人間・ハチミツ二郎が教えてくれる「生きる理由」

闘病とシングルファザーの二重生活

ハチミツ二郎さんの生活は、一般的な“病人”のそれとはまったく違います。人工透析、足の切断、車椅子生活という重たい現実の中でも、彼はシングルファザーとして娘を育て続けています。週3回の透析があっても、弁当を作り、夕食を作り、娘の生活を支えることを何よりも優先しています。

体が動かないときも、フラフラでも、それでも娘のために“今日”をこなす。そこにあるのは、病気に負けないという強さではなく、「娘に恥ずかしくない父でいたい」という、ただひとつの信念です。

一般的な父親のように外で働くことはできなくても、彼は家庭の中で「父親という職業」を全うしています。それは一番身近で、一番難しい“役割”かもしれません。

「毎日が限界」でも笑顔を絶やさず

「家に帰るとフラフラ。でもご飯を作らなきゃいけない。だから笑うしかないんですよ」。この言葉は、彼の生き方を象徴しています。毎日が限界。それでも彼は笑顔を忘れません。むしろ、笑いこそが彼の“武器”であり、“防具”でもあるのです。ずっとお笑いで、芸能活動してきたのですから!それが今、娘に向いている。

舞台ではなく、家庭という小さな舞台で、彼は娘を笑わせ、安心させる。どんなに体がつらくても、それを悟らせないように努める姿勢は、まさに芸人魂と父親としての誇りの融合というべきでしょう!

芸人として鍛えた「笑いの力」を、今は娘のために使っている。そこにはプロの芸人としてのキャリアだけではなく、人間としての深い優しさと覚悟がにじみ出ています。

応援の声と芸人仲間の支え

ハチミツ二郎さんのSNSやnoteには、彼を支える多くのファンや芸人仲間の声が寄せられていますね。特に、漫才ができない苦しさを吐露したときには、「まだまだ漫才上手くなる」「同じ舞台でまた会おう」といった心温まるメッセージが多数寄せられています。

東京ダイナマイトとしての相方・松田大輔さんも、ラジオやイベントでたびたび二郎さんの近況に触れ、エールを送り続けています。病気になってからの彼の姿は、芸人仲間にとっても“生きる力”の象徴なのです。

誰かに必要とされている実感、支えられている安心感。それが彼の“生きる理由”をさらに強くしているのでしょう。

娘の未来のために、今日を生きる

彼がすべての行動の原動力として語るのが「娘の未来」のこと。「自分が死んでも生きていけるように」「笑顔を忘れず育ってほしい」──その一心で、彼は今日という1日を必死に生きています。

娘がユーチューブで45万回再生を記録したときも、「これはすごい、俺より才能あるかもな」と嬉しそうに語っていたのが印象的です。娘が好きなことに全力で打ち込めるよう、自分の時間も体力も惜しまず捧げる父親の姿は、多くの人にとっての“理想”かもしれません。

そして、彼は言います。「俺がいなくなっても、この子は大丈夫って思えるように育てたい」。それは“親としての最終目標”であり、誰もが心に持つべき信念でもあるのです。

最期の日まで「父としての舞台」に立ち続ける

ハチミツ二郎さんにとって、「芸人としての舞台」は降りても、「父としての舞台」からは一歩も退くつもりはありません。人工透析が苦しくても、足がなくても、舞台袖で倒れそうになっても、娘の前では堂々とした“父親”であり続けます。

「俺が死んだら犬を飼って、名前を“二郎”にしてくれ」と冗談まじりに語る彼の姿に、ただの笑いではない、深い愛情と優しさが込められています。

彼の生き様は、家族とは何か、親とは何か、そして“生きる意味”とは何かを、私たちに静かに問いかけている気がします。

私とは年代が同じですけど、本当に生き方が違っている。ハチミツ二郎さんに会ってみたいと思いますね。

まとめ

ハチミツ二郎さんの人生は、決して平坦ではありませんでした。芸人として成功しながらも、病気と向き合い、人工透析を受けながら足を切断し、車椅子での生活を余儀なくされました。それでも彼は、娘のために生きる道を選びました。

8歳で母親がいなくなり、父と二人で生きていくことを選んだ娘。その健気さと強さが、ハチミツさんを支えています。毎日作る手料理、お弁当、そして笑顔。どれもが“生きている証”であり、“父親としての誇り”そのものです。

彼は芸人である前に、ひとりの父であり、ひとりの人間です。誰かのために生きるということの意味を、彼の人生が教えてくれます。