萩原正人さんという名前を聞いて、すぐに顔が浮かぶ人はどれくらいいるでしょうか。お笑いコンビ「キリングセンス」の元メンバーとして芸人として活動しながら、日本人初の肝臓・腎臓同時移植を受けた人物でもあります。

この記事では、透析歴20年以上になる私が、患者という立場から萩原正人さんの人生を冷静に見つめ、どんなことを感じ、何を考えさせられたのかを丁寧にまとめました。

彼の生き方、選んだ道、そして社会への発信の姿勢は、同じ病と向き合っている私にとって非常に意味のあるものでした。

この記事が、今まさに透析に悩んでいる方、移植を考えている方、あるいは医療の現場で働く方々にとって、少しでも「患者のリアルな視点」として参考になれば幸いです。

萩原正人さんが透析にいたるまでの経緯を振り返って

31歳でB型肝炎から肝硬変に…若さで発症した衝撃

萩原正人さんが31歳という若さで肝硬変になったという話を聞いたとき、私は他人事には思えませんでした。というのも、私自身も若いころから腎臓に問題があり、ずっと病気と向き合ってきたからです。

私は大学で受けた健康診断をきっかけに、腎臓に異常があると知らされました。それからは厳しい食事療法と薬の服用を続ける生活が始まりました。のちに先天的な障害であることが分かり、「いずれは透析になるかもしれない」と覚悟はしていました。しかし、実際に28歳で透析導入となったときは、想像以上にショックでした。

病気は誰にでも起こりうるものです。そして、若いからといって安心できるわけではありません。私も当時は「まさか自分がこの年で透析に?」と、何度もそう思いました。頭では分かっていても、心がついていかない。そんな時期を私も経験しました。

萩原さんの場合は、B型肝炎をもとに肝臓が悪くなり、そこから腎臓にも影響が出ていったようです。肝臓と腎臓、両方にダメージを受けるという状況は、並大抵のことではありません。病気になった経緯は違っても、「若くして重い病気と向き合う苦しさ」は、私たち透析患者にとって共通するものだと感じました。

そして、そんな状況でも萩原さんは立ち止まることなく、笑いの舞台や講演など、表舞台で生きる道を選んだのです。同じ病気と向き合っている身として、その姿には深く胸を打たれました。

移植は奇跡じゃない…腎臓と肝臓の同時移植を知って

2000年、萩原正人さんはアメリカで肝臓と腎臓の同時移植を受けました。日本人としては初めての事例だったと聞いて、本当に驚きました。それと同時に、「移植って奇跡のように思われがちだけど、実際にはとても大変なことなんだ」と、改めて感じさせられました。

私も透析導入前・導入後に、腎移植について医師から話を受けたことがあります。両親とも相談しました。しかし、ドナーが見つかるかどうかも分かりませんし、手術にかかる費用や、移植後の生活で必要になる薬の管理、拒絶反応のリスクなど、考えることがたくさんありました。私はそれらを総合的に考えて、血液透析という道を選びました。

萩原さんは、当時の日本では治療が難しいとされたB型肝炎の持病があったにもかかわらず、渡米してまで移植手術を受ける決断をしました。その背景には、爆笑問題の太田光さんや周囲の方々の支援があったことも大きかったと思います。ですが、最終的に「生きるために動く」と決めたのは萩原さん自身です。

移植をすればすぐに健康になれるわけではありません。術後も免疫抑制剤の服用や感染症のリスク管理が続きます。私たち透析患者にとって、移植はゴールではなく新たなスタートです。そうした現実を、萩原さんの経験から学ぶことができました。

太田光さんとの関係に、患者として感じたこと

萩原正人さんが病気で苦しんでいたとき、支えてくれた人物の一人が「爆笑問題」の太田光さんでした。萩原さんに「おまえは病気で死ぬんじゃない、バカで死ぬんだ」と声をかけたという話は、多くのメディアでも取り上げられました。

一見すると厳しい言葉に見えるかもしれませんが、私はこの言葉に強い愛情と本気の思いを感じました。太田光さんは、萩原さんが所属していた事務所「タイタン」の先輩にあたります。だからこそ、心から「生きてほしい」と思ったからこそ、こういった言葉が出てきたのではないでしょうか。

透析患者である私は、いつも感じています。「一人では生きていけない」ということを。治療のつらさは、家族や友人、そして職場の理解がなければ乗り越えられません。私にとっても、仕事の同僚や親しい人たちの支えは、何よりも大きな心の支えです。

萩原さんも、きっと太田さんという存在がいたからこそ、移植への決断や、その後の活動に踏み出せたのだと思います。病気に向き合うとき、人は必ず“支え”を必要とします。そして、その支えがあるからこそ、自分もまた誰かのために生きようという力がわいてくるのです。

拒絶反応の恐ろしさと、透析に戻る不安

移植をすれば、もう病気とサヨナラできる。そう思っている人は多いかもしれません。ですが、萩原正人さんの経験を知ると、移植というのはあくまで「新たなスタート」であり、「完全な終わり」ではないのだと感じました。

2000年にアメリカで腎臓と肝臓の同時移植を受けた萩原さんでしたが、それから9年後の2009年、移植した腎臓に「慢性拒絶反応」が出てしまい、再び人工透析が必要になったそうです。

私はこの話を知ったとき、胸がぎゅっと締めつけられるような気持ちになりました。というのも、透析室では「一度は移植したけれど、また戻ってきた」という人は何年に1人という感じで見たことはあったのです。が、透析生活の大変さを一度経験した人が、ようやく普通の生活に戻れたと思った矢先、またあの生活に戻る。その精神的なダメージは計り知れないだろうなーと思います。腎移植にかかる費用もバカ高いですから!

移植後の生活も、決して楽ではありません。毎日の免疫抑制剤、感染症への注意、定期的な検査…。それを続けていくには強い意志と周りの支えが必要です。私自身、医師から「移植の可能性もある」と話を受けたことがありますが、そうした術後の生活の大変さやリスクを聞いて、移植に踏み切る勇気は持てませんでした。

萩原さんは、そうしたリスクをすべて背負って、それでも移植という選択をして、そしてそのあとも再び透析に戻るという経験をしています。それでも芸人として、講演者として、移植医療を伝える活動を続けている。その姿勢には、本当に頭が下がる思いです。

透析と芸能活動をどう両立していたのか?私の目線で考える

透析中も講演を続けたエネルギーに驚きました

萩原正人さんが、2009年に移植した腎臓に拒絶反応が出て、再び人工透析を始めたという話を知ったとき、私も他人事には思えませんでした。私も透析を始めてから20年以上が経ちますが、週3回の通院、それぞれ4時間の治療に加えて、体調管理や食事・水分の制限は本当に大変です。

驚いたのは、その透析中の期間でも、萩原さんが講演活動を続けていたということです。しかも、移植医療の現状や自らの体験を伝えるというテーマで、全国をまわっていたというのですから、並のエネルギーではできないことだと思います。実際、2010年代前半にはEテレ『ハートネットTV』などの医療特集にも出演されており、人工透析中であることを隠すことなく、あえて「自分の声」として語っていたことが印象的でした。

私自身も、透析を受けながら仕事を続けていますが、正直、講演や人前に出るようなことはなかなか難しいと感じています。透析の日は移動も限られますし、前日や当日の体調によっては急にキャンセルせざるを得ないこともあります。

それでも萩原さんは、臓器提供の大切さ、移植の現実、透析の苦しさ、そして何より「生きる意味」を伝え続けていました。それはきっと、自分が再び透析になっても、人生をあきらめたくなかったからだと思います。そういう姿勢に、私は深く心を動かされました。「自分も病気だからって全部をあきらめる必要はないんだ」と、前向きな気持ちにさせてくれたのです。

妻からの腎臓提供…パートナーの存在が心に刺さる

萩原正人さんは、2015年に再婚された奥さまから、生体腎移植を受けました。このエピソードを知ったとき、私は透析室のテレビで放送されていた『爆報!THEフライデー』を思い出しました。たしか再現ドラマのような形式で、手術当日やそれまでの準備の様子がリアルに描かれていました。

それまで萩原さんは、2004年に離婚されてから、息子さんと二人で暮らすシングルファーザーだったそうです。透析中ということもあり、育児と治療を両立する日々は相当きつかっただろうと思います。私自身も独身で、体調が悪い日などは家事をするだけでも精一杯なことがあります。ですから、「親」としての責任を背負いながら、人工透析の治療を受けることの大変さは、想像以上だったと思います。

そして2015年、元ファンだった女性と再会し、交際の末に再婚。さらに驚いたのは、奥さまが入籍当日に「腎臓をあげる」と申し出たという話です。実際には、その前から密かにドナー検査を受けたり、病院に通って準備を進めていたそうです。ここまでの覚悟と行動力を持つパートナーがいること、それは本当に奇跡的なことだと感じました。

私も両親と相談して、移植について考えたことはありましたが、結局ドナーの問題や術後の生活の不安などで実現には至りませんでした。ですから、「パートナーが自ら腎臓を差し出す決断をする」ということの意味の大きさには、心が震える思いでした。

移植手術は2015年12月、東京女子医科大学で行われ、無事に成功。その後、萩原さんは透析から解放され、再び精力的に活動をされています。あの手術は「命をつなぐリレー」そのものであり、夫婦の深い信頼と愛情の証だったと私は感じました。

萩原正人さんの移植体験に関するメディア出演一覧

| 番組名 | 放送局 | 放送時期 | 主な内容・特徴 |

|---|---|---|---|

| 爆報!THE フライデー | TBS | 2016年3月4日 | 妻との生体腎移植の全過程を再現VTRで紹介 |

| 爆報!THE フライデー | TBS | 2016年11月頃 | 米国での肝腎同時移植体験、爆笑問題・太田光との交流、移植披露宴・ドナー会の密着 |

| 奇跡体験!アンビリバボー | フジテレビ | 不明 | 妻が腎臓提供を決意するまでの経緯をドキュメンタリー形式で放送 |

| SmaSTATION!! | テレビ朝日 | 不明 | 移植手術後の生活再建プロセスを密着取材 |

| ハートネットTV | NHK Eテレ | 2014年9月21日 | 日本と米国の移植医療格差をテーマに討論 |

| ハートネットTV | NHK Eテレ | 2016年 | 臓器提供意思表示カードの重要性を啓発 |

| #214 ハートtoハート(YouTube) | YouTube | 2012年収録 | 日本大学臓器移植シンポジウムで講演。太田光とのエピソードを交えた移植体験 |

| トリオ・ジャパン25周年ビデオ | 非公開映像(限定) | 不明 | 臓器移植の社会的意義を語る記念ビデオ企画 |

| KO-EN(YouTube) | YouTube | 不明 | 自身の移植体験を基にした講演内容を動画配信 |

【まとめ】透析患者として見た、萩原正人さんという存在から学べること

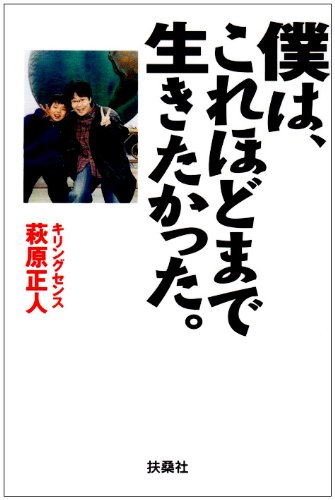

僕は、これほどまで生きたかった。 (扶桑社文庫 は 7-1)

萩原正人さんのこれまでの人生を知る中で、透析患者としての私が強く感じたのは、「生きることへの姿勢」そのものでした。

芸人としてキャリアを重ねていた中で、若くしてB型肝炎から肝硬変を発症し、腎機能も同時に失われ、やむなくアメリカで肝臓と腎臓の同時移植を受けるという選択を迫られた萩原さん。これは誰もが簡単に選べる道ではありません。

その後も順調ではなく、移植腎が9年後に拒絶反応を起こし、再び透析生活へ戻ることになります。そして、今度は再婚した奥さまからの腎臓提供によって、再び腎移植を受けるという、まさに「2度の命のリレー」を経験されている稀有な方です。

芸人という「人を笑顔にする」仕事に従事しながら、病気という現実に真正面から向き合い、自らの言葉でそれを伝えていく姿勢は、同じ透析患者として深く考えさせられるものがあります。

移植という選択肢が、すべての透析患者に与えられているわけではありませんし、選ばないという判断もまた、個人の尊重されるべき意志です。私自身もそのひとりです。けれど、萩原さんの生き方は、「どんな選択をしても、前を向いて生きることはできる」ということを教えてくれているように感じました。

また、彼の活動は、移植医療への社会的理解を広める役割も果たしています。患者自身の声として、移植や透析の現場のリアルを伝えたことは、私たちのような患者が声を上げづらい現状の中で、大きな意味を持つと思います。

同じ病と向き合っているからこそ、言葉には慎重にならざるを得ませんが、だからこそ、事実に基づいて「他者の生き方から学ぶ」ことができる。私にとって、萩原正人さんはまさにその「学びの存在」でした。

病気や治療の背景は違っても、同じように人工透析と向き合う人間として、私はこれからも「自分のペースで、自分の言葉で、生きていることを伝えていこう」と思っています。

自伝『僕は、これほどまで生きたかった』

萩原正人さんのことをもっと深く知りたいと思ったとき、まず手に取ってほしいのが、彼の自伝『僕は、これほどまで生きたかった』(扶桑社)です。2003年に出版されたこの本は、彼が臓器移植を受けるまでの過程、そして「生きること」にどう向き合ってきたのかが率直に書かれています。

彼の人生は、決して順風満帆ではありません。B型肝炎を母子感染で持ち、芸人として売れかけたタイミングで肝硬変に。そこからアメリカに渡っての移植手術、リハビリ…すべてが命がけの体験です。

何よりも印象的だったのは、彼が「死にたくない」ではなく「生きたい」と強く願い続けたことです。その言葉の重さが、タイトルの『これほどまで生きたかった』という一文にすべて込められているように感じました。

この本は、病気の話だけではありません。芸人としての苦労、家族や仲間との絆、そして“普通の生活”を取り戻したいという願いが、リアルな言葉で綴られています。日常生活のありがたさを痛感することが多いので、彼の言葉には何度もうなずきながら読みました。

透析をしている方だけでなく、誰かの闘病を支えている家族、医療関係者、そして生きることに迷っている人にも、ぜひ読んでほしい1冊です。読後には、「もっと生きていいんだ」と、前を向ける力が湧いてきます。