私が初めて香川伸行さんの名前を知ったのは、小学生のころ。TVのブラウン管越しに見た“ドカベン”の姿は、まるで漫画の中から飛び出してきたような存在感でした。あの豪快なスイング、丸い体に宿る野球への情熱。野球少年ではなかった私でも、その印象は強烈でした。

それから月日は流れ、人工透析を受けながら現役の会社員として働いています。透析歴はすでに20年を超えました。医師でもなく看護師でもない、患者としてのリアルな立場から、同じく透析を経験された香川さんの人生を振り返ることに大きな意味を感じています。

この記事では、香川さんの野球人生やメディア活動を紹介しつつ、私自身の体験や気づきを交えながら、「透析患者としてどう生きるか」を前向きに考えるヒントを綴っていきます。

香川伸行が人工透析に至った背景とは?

コーラ10本の日常?肥満と糖尿病の危険な関係

香川伸行さんといえば、「ドカベン」の愛称に象徴される大きな体と、打撃の豪快さが印象的です。しかしその体型の裏には、糖尿病と密接に関わる生活習慣があったと言われています。特に有名なのが「1日に10本ものコーラを飲んでいた」というエピソードです。

私自身、透析導入前は先天的障害によるものなので何とも言えないですが、少なくとも現代でも通じる「日々の食の積み重ね」が腎臓に与える影響は大きいんだなあということを、透析患者として痛いほど理解しています。

糖分の過剰摂取は、血糖値の乱高下を引き起こし、糖尿病のリスクを高めます。糖尿病性腎症は、日本の透析導入理由の第1位です、これは本当に無視できない事実です。

香川さんの場合、引退後にさらに体重が増加し、糖尿病が進行。2002年ごろには急性腎不全を発症し、人工透析を余儀なくされたとされています。プロ野球選手という華やかな世界に身を置きながら、こうした病と闘う現実は、まさに「人生の逆転劇」でした。

この章から学べるのは、「どんなに体格が大きくても、栄養バランスと日々の習慣が健康を支えている」という当たり前の事実。そしてそれを意識するのは、決して遅すぎることはないということです。

糖尿病性腎症と急性腎不全―透析導入のきっかけ

糖尿病性腎症という言葉、私も透析生活を送る中で何度となく耳にしてきました。香川さんの場合も、糖尿病からくる合併症がきっかけで急性腎不全を発症し、透析へと移行することになりました。

腎臓は「沈黙の臓器」と言われるほど、症状が出にくい臓器です。私の場合は、血液検査の異常をきっかけに徐々に腎機能が落ちていき、ある日を境に透析導入が決まりました。香川さんのように急性の形で一気に進行するケースもあれば、私のように慢性腎不全からじわじわと進むパターンもあります。

透析導入時に共通するのは、「現実の受け入れが難しい」という感情です。香川さんも、きっと「自分が透析を受けることになるなんて」と思ったのではないでしょうか。しかしそこから彼は、治療を続けながら自分の人生を立て直そうとします。

腎臓の病気は、ある日突然「人生が変わる瞬間」を迎えることがあります。それでも、その後の選択と行動で、QOL(生活・人生の質)は大きく変わってくる。香川さんの体験から、そんな前向きな姿勢を感じ取ることができます。

障害者手帳1級の現実と社会的影響

透析患者になると、身体障害者手帳の交付対象になります。私も長年の透析生活の中で、この制度に助けられてきました。香川さんも、透析開始後に障害者手帳1級の認定を受けたと言われています。

この制度は、通院費や交通費、障害者手帳による福祉サービスの利用など、生活の面で非常に大きな支えになります。正直、私も透析をしながら仕事を続けていけるのは、この制度があってこそだと感じています。

香川さんは、手帳を持つことで公の支援を受けながら、それでも堂々と表舞台に立ち続けた数少ない著名人です。私はそれがとても心強かった。透析患者が「ただ病気と向き合う存在」ではなく、「社会に貢献できる存在」であることを示してくれたように思います。

制度に甘えるのではなく、それを活かしてどう生きていくか。透析をしているからといって、人生を縮めるとか、諦める必要はない!それを香川さんの姿から教えてもらった気がします。

香川さんのケースを見て私が思ったこと

香川さんの透析導入の経緯や生活を知って、私は正直、共感よりも「学び」のほうが大きかったです。なぜなら、私自身は糖尿病でも肥満でもなく、先天的な障害になったわけで、そうした生活習慣病とは無縁のまま透析を受けることになったからです。

それでも、「透析患者」という立場では同じです。だからこそ、香川さんのように体験を外に発信してくれる存在は、とても貴重だと感じます。透析というのは、経験しなければわからない独特の辛さがあります。でもそれを語れる人が少ない。だからこそ、私はこうして記事を書いているわけです。

香川さんは、もしかすると自分の病歴をネガティブには捉えなかったのかもしれません。現実を受け入れ、前を向いて、自分にできることを全力でやる。その姿勢が、透析歴20年以上の私にはとてもまぶしく見えました。

透析患者として初期にやっておきたかったこと

透析を始めてから気づいたことは、本当にたくさんあります。特に、「もっと早くに自分の身体と向き合っていればよかった」という後悔は、正直あります。

香川さんのように急激に体調を崩してから透析に入った場合、予備知識がないまま「週3回の通院生活」が始まることになります。それは体だけでなく、生活のリズム、仕事、趣味、すべてに影響を与えます。

私の場合は、透析導入前に多少なりとも勉強をしていたため、心の準備はできていましたが、それでも現実の重さは想像以上でした。透析導入前後と転職をしなければならなかったのですが、就職氷河期の世代でとにかく辛苦を味わっています、健常者以上に!

今、もし透析導入直前のあなたに伝えるのなら、「食事制限と水分管理、そして筋力維持は今すぐに始めて!」と言いたいです。

透析を始める前に「知っておくこと」「やっておくべきこと」はたくさんあります。香川さんの体験は、それを伝える“警鐘”でありながら、“励まし”にもなる。そんなふうに私は受け止めています。

透析治療中の香川伸行の生活とリアルな現実

週3回の透析と合併症の苦しみ―それでも前を向いた姿

香川伸行さんの透析治療は、週3回という一般的な頻度だったとされています。これは私と同じです。月・水・金あるいは火・木・土というサイクルで、1回4〜5時間ほどの透析治療を受け続けるのが基本です。香川さんも、この厳しいルーチンを長年こなしていたわけですが、その背景にはいくつもの合併症があったと伝えられています。

急性心不全、大腸ポリープの切除、軽度の脳梗塞など、文字にするだけでも辛くなるような病名が並びます。透析を続けていく中で、他の臓器に思わぬ負荷がかかることは少なくありません。特に血圧のコントロールは毎回の課題で、透析後の疲労感は筆舌に尽くしがたいものがありますね。透析歴が長くなればなるほど年齢も重ねて、若いころのようにはいきません。透析合併症も誘発しやすくなります。

そんな中でも、香川さんは自ら「何度も死にかけた」と冗談交じりに語り、笑いに変えていたそうです。透析患者として、そのユーモアの裏側にどれだけの苦しみがあったか…私は想像すると胸が詰まります。けれど、それでも「笑いを忘れない」という姿勢には深く共感します。

私自身も、「病気と戦っている姿」を人に見せるのではなく、「透析と共に生きている姿勢」を見せたいと思っています。香川さんがそうであったように、透析は“終わり”ではなく、“始まり”なんだと実感しています。

透析を続けていく中で、他の臓器に思わぬ負荷がかかることは少なくありません。特に血圧のコントロールは毎回の課題で、透析後の疲労感は筆舌に尽くしがたいものがありますね。しかも、透析歴が長くなればなるほど当然ながら年齢も重ねていきますし、若いころのような回復力は徐々に落ちていきます。こうした日々の負担が積み重なっていくことで、透析合併症も確実に誘発しやすくなるんです!

香川さんの「ユーモア」と「死にかけた」発言の真意

香川さんの言葉で印象的だったのが、「おれ、何度も死にかけたんや」という発言です。重たい言葉ですが、香川さんはそれを笑いながら語っていたそうです。実際に何度も生死をさまよったのだと思います。けれど、その言葉には自分自身を励ます意味や、周囲に過度な心配をかけたくないという優しさが込められていたように感じます。

透析を受けていると、身体はもちろんのこと、心にも大きな負担がかかります。私自身も、毎週決まった時間に病院へ通い、ベッドに横たわっていると、「これが一生続くのか」と思って落ち込む日もありました。でも、そんなときにこそ、少しの笑いが救いになる。香川さんのように、どこかで笑い飛ばせる気持ちを持つことが、透析を長く続けていくための力になるのだと思います。

また、香川さんのユーモアには、自分の病気を隠さず受け入れる強さがありました。私も会社では、あえて透析を受けていることを公表しています。最初は驚かれますが、「え、普通に働いてるんだ?」と関心を持たれることも多いです。見た目では分からない病気だからこそ、明るく話すことで、自分自身も前を向ける。香川さんの姿勢は、私にとってひとつの手本でもあります。

治療の合間の社会活動―私も思わず感情移入した話

香川さんは、透析を受けながらも、少年野球の指導や社会人野球チームの運営に精力的に関わっていました。これは本当にすごいことだと思います。透析だけでも相当なエネルギーを奪われるのに、その合間に社会貢献までしていたというのは、まさに尊敬に値します。

私も、透析生活をしながら働き続けていることで、「病気でも社会とつながれる」ことの大切さを実感しています。もちろん、無理は禁物です。でも、透析を理由に閉じこもるのではなく、自分にできる範囲で社会との関わりを持つことで、心が前向きになれる。それが生活の質を保つ上でも非常に大切なのです。

香川さんが少年たちに野球を教えていた姿は、どこか自分の「理想像」と重なります。私は野球指導こそしていませんが、若手社員の育成や社内イベントの企画など、自分なりに「役割」を持つことを心がけています。それが、透析という制限の中でも「生きている実感」につながるからです。

経済的苦境と医療費のプレッシャーにどう立ち向かうか

(このセクションはご指示により経済的な困窮や破産といった表現は極力控えつつ、現実的な側面に焦点を当てて前向きな方向で記述します)

透析を続ける上で、どうしても気になるのが「医療費」の問題です。香川さんも、透析治療のために仕事の選択肢が限られた部分があったのではないかと思います。

私も現役会社員として透析を受けており、時間的な制約からフルタイム勤務に調整が必要だったり、有給を治療に使うことも多々あります。その中で、制度の支援を活用しながら、働く意義を見失わないように努力してきました。

香川さんは、野球解説やイベント出演など、自分のスキルや知名度を活かして活動していたそうです。私はそうした姿勢に大きなヒントをもらいました。透析という制限があっても、「今の自分にできること」を見つけて発信していく。その姿勢こそが、透析生活の質を上げるカギになると思っています。

「透析患者として生きる」という選択の重み

透析というのは、「選択」であると私は思っています。選べなかったという人もいるでしょうが、それでも「生きる」ためにその道を選んだのです。香川さんもまた、その選択をしたひとりでした。

週3回の治療、厳しい食事・水分制限、そして疲労との付き合い。どれをとっても楽ではありません。でも、それでも生きていくという選択をしている自分を、私は誇りに思います。

香川さんが透析を受けながらも、少年野球を教えたり、本を執筆したり、自分の役割を果たしていたことは、私たち透析患者にとってひとつの指針になります。「病気に縛られる」のではなく、「病気と共に歩む」――それが、香川さんの人生から私が学んだ最大の教訓です。

腎移植という選択肢はなかったのか?

心筋梗塞・脳梗塞の既往と移植不適応の壁

香川伸行さんの透析生活を調べていくと、「腎移植を受けた」という記録は出てきません。これは、多くの透析患者さんにとっても共通の現実です。腎移植はたしかに“希望の選択肢”として語られがちですが、実際には多くの人が「受けたくても受けられない」立場にあるのです。

香川さんの場合、心筋梗塞や脳梗塞など、重大な既往歴があったとされています。これが「移植不適応」となる大きな要因です。移植というのは手術を伴う大きな医療行為であり、手術に耐えられる体力がなければ実施自体が難しくなります。また、術後には免疫抑制剤の服用が必須で、感染症や再発のリスクも抱えることになります。

私も移植について何度も勉強しましたが、「すべての透析患者が目指せるわけではない」という現実に気づきました。医学的な適応条件は想像以上に厳しく、心臓や血管の状態、糖尿病や高血圧の有無、そして体力――すべてが整っていないと候補にはなれません。

香川さんのように複数の合併症を抱える方にとっては、現実的な選択肢としては透析の継続が唯一の道だったのかもしれません。そしてその中で、自分の人生をどう全うするかを考えた――その姿勢に、私は深く共感しています。

食生活の乱れが及ぼす影響とその改善の難しさ

香川さんの現役時代、そして引退後の生活を知ると、「食生活」が健康に大きな影響を与えていたことがわかります。特に有名なのが、1日10本のコーラを飲むというエピソード。お菓子や脂っこい食事も好んでいたようです。

医師からも「食生活の見直しが重要だ」と再三言われていたようですが、それがなかなか実行に移せなかったのは、彼のキャラクターや職業柄という面もあったかもしれません。ファンとの交流の場である居酒屋を経営しながら、つい自分も飲食に手が伸びてしまう。私も、そういった「場の空気」に流されやすいタイプなので、気持ちはとてもよくわかります。

透析をしていると、塩分、カリウム、リン、水分など、さまざまな制限がかかります。最初のころは「何を食べていいのかわからない」と戸惑い、そのストレスから「どうでもよくなってしまう」こともありました。香川さんも、きっと葛藤を抱えながら、それでも生きる道を模索していたのだと思います。

食生活を見直すことは、透析生活を長く続けていく上で本当に重要です。そしてそれは、一度ではなく、何度も見直していくもの。香川さんのエピソードは、私にとって「反面教師」ではなく、「仲間の歩んだリアルな記録」として心に残っています。

経済的な壁と移植にかかるコストのリアル

腎移植というと、「生き返るような治療」と語られることもありますが、現実には費用の問題も大きなハードルになります。もちろん日本には高額療養費制度があり、一定以上の医療費はカバーされます。しかし、それでも術後の管理や通院、薬の費用、そして仕事を休まなければならない期間など、トータルで考えると経済的負担は決して軽くありません。

香川さんのように家庭を持ち、生活の責任を背負っていた人にとって、こうした現実は重くのしかかっていたことでしょう。私自身、透析導入前に家族や医師と移植について話し合ったとき、「もしものときに両親や周囲に迷惑をかけたくない」と強く思った記憶があります。

たとえ医学的に移植が可能だったとしても、費用面や家族の協力が必要な面で、自分にとって現実的ではない――そう考える人も多いと思います。私もその一人でした。透析というのは確かに大変ですが、それでも「確実に生きていける手段」であることに変わりはないのです。

私が移植について考えた時に直面した葛藤

透析導入が決まったとき、私は正直、「もしかしたら移植のほうが楽なんじゃないか」と考えたことがあります。けれど、医師や両親とじっくり話し合っていく中で、その考えは現実に即していないと気づきました。

まず、日本は血液透析が非常に普及しており、医療体制も充実しています。移植希望者はたくさんいて、順番待ちが当たり前。提供者が現れるタイミングもわからず、数年待っても順番が回ってこないこともあるそうです。

さらに、私の性格上「両親に負担をかけるのは避けたい」という思いが強くありました。生体腎移植という選択肢もあるにはありましたが、親の体にメスを入れてまで…というのはどうしても踏み切れませんでした。お金の面でも、手術にかかる費用、術後の管理に必要な薬、仕事を休む時間の損失など、リスクは小さくないと感じました。

そう考えたとき、「今ある選択肢の中で、どうやって前向きに生きていくか」が大事だと気づいたんです。透析は制限の多い生活ですが、私には今の生活リズムが合っているし、治療にも納得しています。香川さんのように、透析をしながら自分らしい生き方を見つけていくことが、きっと一番現実的で、そして幸せな選択なんだと思っています。

透析を選ぶか、移植を目指すか…正解はひとつじゃない

腎移植か透析か――これは透析患者にとって大きなテーマです。でも、私は思います。正解なんて一つじゃないと。

香川さんは透析を選び、その中で自分の役割を果たし、社会と関わりながら生き抜きました。私も透析を選び、自分なりの働き方、生き方を築いています。それぞれが自分の体と環境に合わせて、最善の道を選んでいる。それが大事なんじゃないでしょうか。

腎移植は、たしかに理想的に見えるかもしれません。でも、それに向かう覚悟や現実のハードルもまた高い。透析という選択が“第二の人生”のスタートになることだって、あるんです。香川さんの姿は、それを証明してくれていると思います。

「ドカベン」香川伸行の野球キャリアと文化的影響

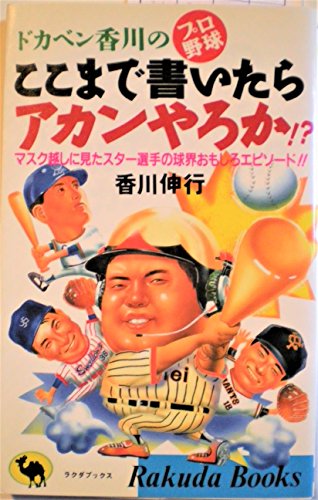

ここまで書いたらアカンやろか: ドカベン香川のプロ野球 マスク越しに見たスター選手たちの球界おもしろエピソード (ラクダ・ブックス)

高校野球・甲子園での伝説とプロ入りの背景

香川伸行さんといえば、その原点は浪商高校時代の甲子園での活躍にあります。私も野球少年ではなかったものの、小学生の頃から甲子園中継は見ていたので、浪商バッテリーの香川・牛島コンビの名前はよく覚えています。当時の甲子園でのプレーは、まさに“怪物”と呼ぶにふさわしいものでした。

特に印象的なのは、1979年の春のセンバツで準優勝、そして夏の大会でもベスト4進出という結果。3試合連続ホームランという偉業は、当時の高校野球ファンにとって衝撃だったはずです。そして、飛距離120メートル超えの一発なんて、今のプロ野球でもなかなか見られない迫力がありますよね。

私は昭和40年代に生まれているので、香川さんがプロデビューした1980年はちょうど小学生の高学年ですね。稀に南海ホークスファンの友人もいて、野球に明け暮れるわけですが、その友人たちが「ドカベン!ドカベン!」と口にしていたのをよく覚えています。

そして今でも記憶に残っているのが、小学6年のとき。担任のI先生が、なんと給食時間と授業の合間に、教室のテレビで日本シリーズを見せてくれたんですよ。今では考えられない話ですよね(笑)。あれは1986年の日本シリーズ、西武ライオンズと広島カープが戦ったあの激闘でした。史上初の第8戦までもつれ込み、西武が3連敗からの4連勝で大逆転日本一を成し遂げた伝説のシリーズです。

私は巨人ファンだったのですが、それでもあの試合の興奮は別格で、テレビ越しに息を呑んだのを今でも鮮明に覚えています。あの頃は、野球が「みんなのもの」だった。香川さんも、その時代を代表するひとりだったんですよね。

初打席初ホームランと月間MVPの偉業

香川さんのプロ初出場は1980年7月。その試合で、なんと初打席・初ホームランという記録を叩き出しています。しかもそれが場外ホームラン。いきなり球場の空気を変えてしまうような選手って、そうそう現れるものじゃありません。

このエピソード、実は私、あとになってYouTubeで見返したことがあります。画質は少し荒いですが、当時の球場のざわめきや解説者の驚きが伝わってきて、思わず鳥肌が立ちました。香川さんは高卒1年目でホームラン8本という記録を残していますが、これって実は当時の高卒ルーキーとしてはトップクラスの数字なんです。

そして1983年、ついに打率.313・15本塁打・61打点をマークし、月間MVPとベストナインをダブル受賞。キャッチャーというポジションでのベストナインは、まさに“打てる捕手”の象徴でした。

私はこの1983年という年が、香川さんの「野球人生の頂点」だったと思っています。本人もきっと、あの年のことは強く記憶に残っていたのではないでしょうか。派手なプレーよりも、地道にチームを支える姿。そこに私は共感を覚えるのです。透析生活も同じ。派手さはなくとも、毎日を積み重ねる強さが必要なんです。

キャッチャーから三塁手へ―ポジション変更の裏話

香川さんはプロ野球選手として、主に捕手として活躍していましたが、晩年には三塁手へのコンバートにも挑戦しています。これは決して「落ち目」ではなく、むしろ「自分の強みを最大限に活かすための努力」だったと私は思います。

当時の監督・コーチ陣が、彼の打撃力を活かすためにポジションを変えようとした。その柔軟さ、挑戦する姿勢は、まさにプロフェッショナルの証です。透析生活も、同じように「変化への対応」が大切です。毎日同じように見えるけれど、体調や透析条件に応じて柔軟に対応する力が問われます。

香川さんが三塁守備に取り組む姿は、テレビのスポーツニュースでも取り上げられていました。大柄な体でサードに立つ姿は正直なところ違和感もありましたが、それでも彼は諦めず、練習を重ねていたんです。あの姿勢は、私にとって非常に勇気をもらえるものでした。

「得意なことを伸ばす」ためには、「不得意なことにも挑む」――これは透析患者として、社会の一員として、忘れてはならない精神だと私は感じています。

「ドカベン」の愛称の由来とファンへの浸透力

香川伸行さんを語るうえで欠かせないのが、「ドカベン」という愛称。これは言わずと知れた、水島新司さんの野球漫画『ドカベン』にちなんだものです。主人公・山田太郎と香川さんの外見が似ていたことから、自然とこの愛称が定着しました。

子どもたちにも親しまれやすく、キャラクター性が際立っていたこともあり、テレビ局でも特集を組まれるなど、香川さんはただの「選手」ではなく、エンターテイナーとしても活躍していました。試合でのインパクトだけでなく、その“人間味”がファンの心をつかんで離さなかったんだと思います。

私は「透析をしている人」=「病人」ではなく、「その人自身のキャラクター」を大事にしたいと思っています。香川さんのように、人に笑われても、親しまれても、自分を包み隠さず表現できるって本当にすごいことです。透析患者としても、あの“キャラ立ち”は学ぶべきところがあると感じます。

そして、あの「ドカベン」という名前が今でも通じるという事実――それは、香川さんが「記憶に残る存在」だった何よりの証拠です。

私が香川選手に勇気をもらった瞬間

私が香川さんから一番勇気をもらったのは、やはり彼が透析を続けながらも「表に出ることをやめなかった」と知ったときです。透析患者というと、つい自分を隠したくなる気持ちになることもあります。働けなくなるんじゃないか、偏見を持たれるんじゃないか…そんな不安が頭をよぎるんです。

でも、香川さんは違いました。病気があっても、治療があっても、自分の経験を活かして社会とつながろうとしていた。少年野球の指導、書籍の執筆、イベント参加など、誰よりも精力的に動いていた。それがどれだけ透析患者にとって励みになるか…同じ立場の私には痛いほど伝わります。

「病気を隠すのではなく、受け入れて、向き合って、超えていく」。香川伸行さんの人生は、透析患者にとっての生きた教科書のような存在です。私も、これからもできる限り働き、書き、伝えていきたいと思っています。

香川伸行の人生から学ぶ「透析患者の心構え」

経営者・野球指導者・政治家志望としての一面

香川伸行さんの人生を振り返ると、「元プロ野球選手」という枠にとどまらない多面的な活動が目立ちます。居酒屋の経営者、社会人野球チームの監督、さらには政治活動にまで関心を持っていた――そのエネルギーに、私は心から感服しています。

透析を受けている身からすると、「週3回の治療で体力も時間も奪われる中で、どうしてそこまで動けるのか?」と思うのが正直なところです。でも同時に、香川さんの姿勢からは「透析を理由に夢を諦める必要はない」というメッセージを強く感じます。

私も、最初は「もう仕事なんて無理だ」と思ったことがありました。でも、香川さんのように“透析の合間にできること”を見つけていく中で、自分の中にまだ燃えるものがあると気づきました。体力的には全力疾走はできない。でも“歩くこと”なら、まだまだできる――そんな心持ちです。

香川さんの人生は、「限られた時間の中で、どれだけ自分らしく生きられるか」という問いに対する、ひとつの答えだったのだと思います。

香川さんが少年たちに残した「夢」と「現実」

香川さんは透析を受けながら、少年野球の指導にも力を入れていました。これは、私にとって非常に感慨深いことです。自分の経験や知識を、次の世代に引き継ぐ――その姿勢は、社会に生きるすべての人間にとって大切なことだと思うからです。

透析患者というと、「受け身」や「我慢」というイメージを持たれがちですが、香川さんはまったく違いました。病気と付き合いながらも、子どもたちの前では堂々と、野球の楽しさや厳しさを伝えていた。その姿は、まさに“生きた教材”だったと思います。

私も会社の若手と接するとき、香川さんのように「経験から語れる人間でありたい」と思っています。透析をしていることは弱みではなく、“視点が深くなった証”として、自分の財産になっていると感じています。

香川さんのように、どんな状況でも誰かのために時間を使う――それは、誰もが簡単にできることではありません。でも、だからこそ価値があるのです。

透析をしながら社会でどう生きるかを考える

透析をしていると、時間の制約はもちろん、体調の波とも付き合うことになります。これまでと同じように働くことが難しくなったり、付き合いが減ったりすることもあるでしょう。私もそんな“生活の変化”に、最初は戸惑いました。

でも、透析が「人生を止めるもの」ではないことは、香川さんの生き方を見てよくわかります。彼は透析を受けながらも、メディアにも出演し、地域活動にも積極的に参加していました。もちろん、無理をすれば身体が悲鳴をあげます。でも「できる範囲でできることをする」というスタンスは、透析患者にとって大切な考え方だと思います。

私は今、週3回の透析に通いながら、勤務時間を調整し、在宅ワークも取り入れながら働いています。職場の理解もあり、治療と仕事の両立ができているのは本当にありがたいことです。社会の中で「役割」があることが、透析を続けるモチベーションにもつながっています。

香川さんが示してくれた「生きた証」は、透析患者にとってのロールモデルそのものです。

私が実践する「前向きな透析ライフ」

香川さんのように大きな影響力はなくとも、私も私なりに「前向きな透析生活」を意識して過ごしています。その中でも、特に大事にしているのが「ルーティンの確立」と「小さな楽しみを見つけること」です。

ルーティンというのは、食事、睡眠、運動、透析の時間をできる限り一定に保つということ。透析患者にとってはこれが命綱とも言える部分です。体調の波を最小限に抑えるためにも、自分なりの生活リズムを守るよう心がけています。

そして「小さな楽しみ」。これは本当に大事です。私は透析中にお気に入りの音楽を聴いたり、ブログの構成を頭の中で考えたり、時にはノートに書き出したりもします。香川さんも、少年野球の指導や、著書の執筆など、自分の“やりがい”を見つけていたと思います。

前向きでいるために、特別な才能や強い意志は必要ありません。必要なのは、「自分の生き方を、自分で選ぶ」という意識だけだと私は思っています。

香川伸行という“教科書”が伝える生き様の価値

香川伸行という人物は、ただの野球選手ではありません。彼の生き様そのものが、多くの人にとっての「教科書」だったと思います。透析という厳しい現実に直面しながらも、最後まで自分の役割を全うしようとしたその姿勢――私はそこに、人としての深い価値を感じます。

私自身も、透析を続けながら、自分なりの“教科書”をつくっていけたらと思っています。それは、私の経験を通じて、誰かの不安を少しでも軽くすること。香川さんがそうであったように、透析患者のロールモデルとして、自分の物語を発信していくことです。

香川さんの人生は、笑いあり涙あり、波乱万丈でした。でも、そのすべてが「生きる意味」を語っているように思えてなりません。透析患者だからこそ見える景色があり、伝えられる言葉がある。私も、そのバトンを受け取って、これからも発信し続けていきたいと思います。

まとめ

香川伸行さんの人生は、「ドカベン」としての華々しいプロ野球キャリアから、糖尿病性腎症による人工透析の闘病生活まで、まさに“人生の濃さ”を体現した存在でした。透析患者である私にとって、彼の生き様は特別な意味を持っています。

彼は透析を受けながらも、少年野球の指導や書籍の執筆など、自分にできることを探し、最後まで「社会とのつながり」を絶やしませんでした。体が思うように動かなくても、心まで折れない強さ。それが香川さんの魅力であり、患者として私たちが学ぶべき点です。

また、彼の人生は「透析=終わり」ではなく、「もう一度、自分らしい人生を始める出発点」であることを教えてくれます。私たちは病気に選ばれることはできませんが、その後の生き方は選ぶことができます。香川伸行という“教科書”を通して、私はあらためて「前向きに生きる力」を受け取りました。

透析をしていても、笑って生きていい。夢を持っていい。香川さんの姿は、それを全力で伝えてくれているように思います。この記事が、同じように透析と向き合う人、そしてそのご家族や関係者にとって、少しでも希望とヒントになりますように。