「人工透析を受けながら働き続けられるのか?」──これは、透析導入を目前にしたとき、私自身が最も悩んだテーマです。そして、その問いに、芸の道を貫きながら答えを示してくれた先人の一人が、女優であり漫才師でもあったミヤコ蝶々さんでもありました。彼女は、長年腎臓病と向き合い、腹膜透析という治療法を受けながら、晩年まで芸能活動を続けた稀有な存在です。

透析患者というと、どうしても「制限」「通院」「疲労」といったマイナスのイメージが先行します。確かにそれは現実なのですが、それだけが透析ではありません。蝶々さんのように、病気と共存しながらも自分らしい人生を歩んだ方の生き方には、私たち現役透析患者にとって大きな勇気とヒントが詰まっていると思うのです。

かれこれ私も血液透析歴が20年以上という現役会社員であり、私の視点でミヤコ蝶々さんの透析と芸能活動の両立に迫っていきます。

「腹膜透析」という選択、その裏にある芸人魂、そして今を生きる私たち患者が学べることとは?彼女の生涯をたどりながら、透析患者としてのリアルな体験談と共にお届けします。

ミヤコ蝶々さんが人工透析に踏み切った理由と背景

腎盂腎炎との長い付き合いがすべての始まり

ミヤコ蝶々さんが人工透析を受けることになった直接の原因は、長年にわたる腎盂腎炎だったと伝えられています。腎盂腎炎は、腎臓と尿管のつなぎ目に細菌が入り込み、腎臓の働きを徐々に弱らせていく病気です。彼女は体質的に腎臓が弱かったとされ、舞台活動を続けながら、慢性的な症状と向き合ってきたそうです。

透析歴20年の私からすると、この「だましだまし日常生活を送る」というのは非常によく分かります。症状がある程度進行していても、本人がそれを“感じないようにする”努力をしてしまうんですね。私も、導入前はひどい疲労感やむくみ、貧血に苦しみながら、それでも「まだ大丈夫」と自分に言い聞かせていました。

蝶々さんも主治医から「命を縮める」と警告を受けていたにも関わらず、すぐには透析を始めなかったのは、きっと舞台への責任感が強かったからでしょう。「お客様を待たせるわけにはいかない」──そうした強い使命感が、治療開始を先延ばしにした要因だったと感じます。

一方で、私の場合は食事療法と服薬を行いながらも約6年ほどかけて透析を延ばした形でしたが、wかです医師からの「もうそろそろ始めないと命に関わるよ」という言葉に背中を押されて、やっと腹を括りました。透析を始める決断というのは、患者にとって人生の大転換なのです。20代後半のことでしたから、身近かにある「仕事」や「家族」、将来の「家庭」のこと、「自分の役割」が絡んできますから、より複雑になります。

蝶々さんの選択も、決して軽いものではなかったと思います。それでも彼女は、治療と芸の両立を選びました。これは、同じ患者として心から尊敬せざるを得ません。

ミヤコ蝶々さん腹膜透析を続けながら芸能活動を貫いた日々

腹膜透析スケジュールに沿った生活の工夫

ミヤコ蝶々さんが選んだ透析治療法は腹膜透析でした。これは、血液透析とは異なり、自宅や仕事先などで自分自身が透析液の交換を行う治療法です。1日に3〜4回、1回あたり30分ほどの交換が必要ですが、病院への通院頻度が少なくて済むため、生活の自由度が高いのが特徴です。

私も透析導入前に医師から「血液透析」「腹膜透析」どちらを選択するかを問われ、この腹膜透析についても真剣に検討しました。(28歳の私、10年先までの人生、歩みというのを想像してみたのです。)

しかし、最終的には選びませんでした。理由は大きく3つあります。

まず、衛生管理への不安。腹膜透析はお腹にチューブを挿入して行う治療なので、常に感染症のリスクと隣り合わせです。そもそも論にはなりますが、掃除や手洗いの徹底に自信が持てず、自己管理に不安がありました。

次に、移動や旅行の制限。旅行は好きなのですが、現地で腹膜透析をするには、毎回使い捨ての透析液や交換器具が必要です。これを旅行に持っていくとなると、かなりの荷物になりますし、現地での清潔な環境も確保しなければなりません。観光は良いとしても、特に共同の温泉地の入浴はタブーになりますね。

最後に、最終的には血液透析に移行するケースが多いという現実。腹膜透析→血液透析という選択肢もあるんです。しかし、腹膜透析自体は5~8年ほどで機能しなくなります。(これが長いのか、短いのかは個人差はあると思いますが・・・)血液透析へ移行の際にシャントを作って血液透析に切り替えなければならないのです。

これらを総合的に考えて、私は最初から血液透析を選びました。

一方、蝶々さんの場合、芸能活動との両立を何よりも優先していたことから、腹膜透析の「通院が少ない」「日中に自由が利く」メリットが彼女のライフスタイルに合っていたのだと思います。舞台裏での腹膜透析、スケジュール管理、そして治療と仕事のバランス──そのすべてを一人でこなすプロの姿勢には、本当に頭が下がります。

ミヤコ蝶々さん腎移植という選択肢がなかった理由を探る

年齢や時代背景から見た移植の現実

ミヤコ蝶々さんが透析を受けていた1990年代末当時、日本では高齢者への腎移植は非常に限られた選択肢でした。特に蝶々さんのように70代後半から80歳にかけて透析を受けていた方にとって、腎移植は現実的ではありませんでした。

その理由のひとつが、脳死移植の法整備が不十分だったことです。臓器移植法が成立したのは1997年。それ以前は、生体腎移植(親族間など)のみが主流で、ドナー不足が深刻でした。加えて、高齢のレシピエント(受け手)に対しては、「手術のリスクが高い」「免疫抑制剤の副作用が心配」などの理由から、医療機関側も慎重な姿勢をとる傾向にありました。

私自身、50歳を目前にした透析患者ですが、(このサイトでは何度か話しはしていますが、)両親から腎移植の話しはしたことはあったが、断わったこと。そもそもいつ腎移植ができるのかも未知数。夢は持ってがいるのですが、かれこれ血液透析して20年以上経っても腎移植の話しは入ってこないんですよね。

だから、正直なところ「腎移植」は半ば現実的な選択肢とは思っていません。もちろん、移植によって生活の質が飛躍的に改善する方も多くおられますが、私は独身でドナーもいないですし、今後も年齢が上がるにつれて感染症リスクや薬の管理も難しくなると感じています。

また、私が透析を始めた当時も、「移植したとしても10年持つかどうか」というのが一般的な説明でした。そこから考えると、移植が“ゴール”ではなく、ひとつの“選択肢”であり、しかも人によっては“リスクのある選択肢”でもあるのです。

でも、蝶々さんの場合は「舞台を続ける」という明確な目標があったことから、あえて移植に頼らず、今の体でできることをやり切るという決断をされたのではないかと思うんですよね。

透析患者にとって、治療法の選択は「命の長さ」だけでなく、「命の使い方」そのものに直結します。どの選択が正しいかは、人それぞれです。私は、蝶々さんが最期まで移植を選ばなかったことに対し、信念を持った潔さと誇りを感じます。

ミヤコ蝶々さんの芸人人生から透けて見える心の強さ

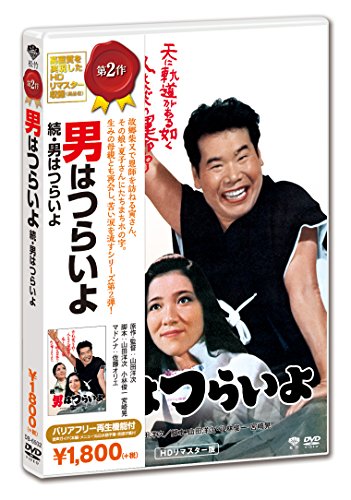

『続・男はつらいよ』で感じたお菊役の深み

私は映画を観るのが好きです。ミヤコ蝶々さんの演技で、私が印象的だったのは、映画『続・男はつらいよ』で演じた車寅次郎の実母・お菊役です。グランドホテルの経営者として、寅さんに対して複雑な感情を抱きつつも温かみのある母親像を演じており、どこか切なさが滲み出ていたのを覚えています。

私はこの作品を家族でビデオを借りて見ていましたが、「この人、本当のお母さんみたいだな…」と感じたのをよく覚えています。同じく第7作目になる『男はつらいよ 奮闘篇』にも出演しています。

また、私が小学生のころのTV『2時のワイドショー』という情報バラエティ番組の「夫婦110番」で見せた「鬼嫁」の演技も忘れられませんね。木曜日の放送はミヤコ蝶々さんの名物コーナーで、昭和40年代以前生まれの方なら、学校から帰ってきて見てた!という人もいるのではないでしょうか。

小学生にしては濃いめ。「鬼嫁vs姑」の再現ドラマと、それを受けてレギュラー陣と語り合う構成は、当時としてはとても刺激的で、家庭内の“おとなの事情”を昼間から扱う内容として話題を呼びました。

透析患者である私からすると、あれだけ激しい感情表現をしながらも、舞台やテレビに立つというのは並大抵のことではないと分かります。体力も必要ですし、透析による倦怠感や貧血、頭痛、むくみとの闘いもある中で、プロとしての“顔”を崩さない──凄いことだと重います。「根性論だ」と言えば今の時代には通じないでしょう、自分の役割に誇りを持っていたといったほうがしっくりきます。

そして何より、ミヤコ蝶々さんは「後援会」などの後ろ盾に頼らず、観客との「真剣勝負」に生きた人でした。これはまさに、会社員である私が毎週の仕事と透析を両立させながら、上司や顧客と向き合っている今の姿と重なります。

“誰かの支えがなくても、自分で立って働き続ける”──それは、透析患者にとって一番の目標かもしれません。

ミヤコ蝶々さんの人生を今に伝えるメディアと資料

自伝・関連書籍で読む芸人魂の軌跡

ミヤコ蝶々さんの生き様を今に伝える媒体は、書籍やDVDをはじめ、いくつも残されています。特に、自伝『女ひとり』『蝶々女のらくがき』『蝶々のつづればなし』などは、彼女自身の言葉で語られており、その時々の苦悩や喜びがリアルに伝わってきます。

透析という観点から読むと、「ここで体調が悪かったのかな」「この時期が腹膜透析の開始後かな」と想像しながら読むことで、彼女の“生”がより鮮明に感じられます。

私が一番心を打たれたのは、『おもろうて、やがて哀し』という言葉。このタイトルだけで、彼女の人生観がすべて詰まっている気がしました。透析患者にとって、「笑い」と「哀しみ」は常に背中合わせです。痛みもあるし、不安もある。でも、だからこそ日常に笑いを見つけたいと思う。それを、芸人として体現していたのが蝶々さんだったのだと感じます。

また、彼女の記念館がかつて大阪・箕面に存在していたことをご存知でしょうか。2008年から2018年までのわずか10年間でしたが、彼女の衣装や小道具、直筆の原稿などが展示され、芸能界と医療を両立したその軌跡に触れることができました。

現在は閉館してしまったのが残念ですが、書籍やDVDという形で、今でも彼女の芸と魂は生き続けています。透析患者の私にとって、彼女の生き様はまさに“先輩”としての教科書なのです。

まとめ

透析というと、どうしても「生活が制限される」「仕事が続けられない」といったネガティブなイメージが先行しがちです。しかし、ミヤコ蝶々さんの人生はそのイメージを鮮やかに覆すものでした。

腹膜透析という選択をしながら、舞台に立ち続ける。観客と真剣勝負をしながら、体調をコントロールする。そんな芸人魂に、私は同じ透析患者として何度も勇気をもらいました。

私は腹膜透析ではなく血液透析を選びましたが、その選択には正解も間違いもありません。大事なのは「どう生きるか」。蝶々さんが私たちに教えてくれたのは、病気と闘いながらも、自分らしく、誇り高く生きることの尊さでした。

そして今、透析と向き合いながら働く私も、彼女の背中を追いかけるように、日々を全力で生きています。芸能人か会社員かは関係ない。透析患者として、どう人生を設計するか──それが、彼女から受け取った最大のメッセージだと私は思います。