過激なパフォーマンスで一世を風靡した芸人・南部虎弾さん。テレビで見たあの「余命1年」の宣告で変わった決意衝撃的な芸の裏側に、実は人工透析、腎臓移植という壮絶な医療の闘いがあったことをご存じでしょうか?

私は透析歴20年以上の現役会社員で、同じように治療と日常生活を両立しながら生きてきました。この記事では、芸に命をかけた南部虎弾さんの人生を、私たち患者の目線から掘り下げます。

病気を抱えながらどうやって舞台に立ち続けたのか?

移植を決意させた夫婦の絆とは?

透析患者だからこそ感じる「リアル」を、等身大の言葉で綴ります。

「透析でも、ここまでできる」──その力強い生き様が、きっとあなたの心にも届くはずです。

彼が人工透析を始めたきっかけとは?

糖尿病との出会いと油断の代償

南部虎弾さんが人工透析を始めるきっかけとなったのは、長年にわたる2型糖尿病の進行でした。正直、私は2型糖尿病の診断を受けたことはありませんし、腎移植の経験もありません。ですが、透析歴20年以上の患者として、腎機能を失うことの重さや、それまでに至る背景には、ただならぬ苦しみがあったのではと想像します。

糖尿病は静かに進行する病気で、特に2型は自覚症状が出にくく、気づいた時には腎機能がかなり低下していることも少なくありません。南部さんの場合も、最初の異変として足に壊疽(組織が腐る状態)が現れたそうです。これは糖尿病性の末梢神経障害や血流障害によって起きることがあり、かなり進行した段階の症状です。

私自身は糖尿病とは無縁ですが、同じ透析室で通っている方々の中には、糖尿病を起点に透析へ移行した方も少なくありません。「もっと早く気づいていれば…」という声を何度も聞いてきました。

南部さんのケースを知った時、印象的だったのは「透析をすぐに受け入れなかった」という点です。私の場合は、腎機能の数値が急激に悪化したことをきっかけに、医師のすすめを受けて比較的スムーズに導入しましたが、芸能人である彼にはそう簡単に受け入れられない事情があったのでしょう。週3回、1回4時間という透析生活は、私にとっても仕事や生活を大きく制限するものでした。それが彼のような多忙なパフォーマーであればなおさらです。

芸にすべてを捧げてきた人が、治療のためにその情熱の火を消すのか。そう考えれば、透析導入を躊躇した気持ちは理解できます。私も、もし自分の人生の中心が「舞台」や「表現活動」だったとしたら…簡単には受け入れられなかったかもしれません。

透析患者の一人として、南部さんのような方が透析を経て、それでも前に進もうとした姿には、強い刺激と励ましを感じます。

足の壊死から一気に悪化した腎機能

南部虎弾さんは、糖尿病による足の壊死から一気に腎機能が低下したとされています。この流れは、透析患者にとって決して他人事ではありません。私自身は糖尿病ではないものの、腎臓がダメになっていくということが、どれほど恐ろしく、生活を一変させるものかを肌で感じています。

透析室で一緒になる仲間たちの中には、南部さんと同じように、足の傷がなかなか治らず、そこから感染が広がって緊急入院…という方もいらっしゃいました。壊死が進行すると、最悪の場合は切断に至ることもある。南部さんの場合、パフォーマンスの継続どころか、歩くことすら危うかった時期もあったと聞きます。

私の透析人生の中でも、足に注意を払うことの重要性は常に意識しています。透析患者は末梢血流が悪くなりがちで、ちょっとした靴ずれや傷でも命取りになる可能性がある。特に糖尿病を持っていれば、そのリスクはさらに高まります。

南部さんのようなパフォーマーであれば、身体の一部を失うことは、職業的にも精神的にも計り知れない衝撃だったと思います。それでも彼は、治療に向き合い、ステージに戻る道を選んだ。私はその姿勢に、深い敬意を抱かずにはいられません。

透析を拒んだ理由とその背景

南部さんが人工透析の導入を一度拒否したという報道を見たとき、私は「ああ、やっぱりな」と思いました。透析というのは、始めればもう元の体には戻れない、時間と体力を奪われる生活が始まるという現実があります。だからこそ、どんな人であれ、一度は「やりたくない」と思うものなのです。

透析歴20年以上の私も、最初の頃は「こんな生活いつまで続けるんだろう」と悩みました。週3回、1回4時間。通院のたびに準備があり、血管の穿刺は痛みを伴い、治療後は疲れがどっと来る。仕事と両立させるのも大変で、友人との約束も思うようにできなくなる。それが芸能人のような人間であれば、なおさら大きな制約になることは明白です。

南部さんは、芸を続けるために透析を拒否した。それはある意味、プロとしての覚悟だったのかもしれません。もちろん、その決断にはリスクが伴います。でも、彼にはそれを承知で「生き様」を貫こうという強さがあった。透析患者としては、そこに共感と同時に、ある種の畏怖も感じます。

私たちは、常に「治療」と「生き方」の間で揺れ動いています。南部さんがどのような想いで透析を拒否し、そして最終的に腎移植を選んだのか。それを想像するだけでも、同じ患者として胸が熱くなります。

破天荒な生き様が治療選択にも影響

南部虎弾さんといえば、額に缶ビールを貼りつけたり、ピラニアを飲み込んだり、蛍光灯をお尻で割ったり…まさに体を張った芸のオンパレード。その破天荒さは、まさに唯一無二の芸人としてのスタイルでした。

でも、だからこそ、治療に対する価値観も普通とは違っていたのだろうと私は感じます。「芸に命をかける」とはよく言いますが、彼の場合はそれを文字通り実践していたわけです。透析を受けて舞台に立てなくなるくらいなら、最後まで芸人でいたい──そんな強い気持ちがあったのかもしれません。

私はそこまで激しい生き方はしていませんが、透析という選択をしたことで「自分の人生のペース」が変わってしまったことは実感しています。だからこそ、南部さんのように「それでも表現を続けたい」と思える情熱には、本当に頭が下がります。

「余命1年」の宣告で変わった決意

医師から「このままでは1年持たない」と言われたら、あなたはどうしますか?

私なら、おそらく愕然とするでしょう。そして、そこから何を選ぶかは、自分の価値観次第です。南部さんは、その時に「腎移植」という道を選びました。

これは本当に勇気のある決断だと思います。私自身はまだ腎移植の道を選んだことはありません。でも、透析患者として、その選択の重みや困難さはよく理解しています。特に、生体移植となると、家族の協力、リスク、術後の生活、さまざまな課題が山積みです。

南部さんは、妻・由紀さんの申し出により、生きる道を切り開きました。その姿は、透析を続ける私にとっても、一つの希望の光です。

治療中も舞台に立ち続けた南部虎弾の毎日

透析しながらの芸能活動は可能なのか?

透析をしながらも南部虎弾さんはステージに立ち続けました。透析歴20年以上の私からすれば、これは並大抵のことではありません。週3回、1回4時間の治療時間。これに加えて通院の往復や穿刺、治療後の倦怠感を考えれば、普通の生活を送るのも大変です。芸能活動、それもあれだけ激しいパフォーマンスを続けるというのは、まさに「狂気的」とすら感じるレベルです。

実際、透析を受けていると、自由にスケジュールを組むことは難しくなります。私は現役の会社員として働いていますが、実は会議の日時を調整してもらったり(曜日と時間をずらしたり)ということもあります。南部さんも、ライブや収録がある日は、治療の合間に移動したり、疲労感を押して出演されていたのではないでしょうか。そして、透析が終わって身体が重いときもある。血圧が急に下がったり、気分が悪くなることもあります。南部さんのようにステージへ向かうには、並々ならぬ気力と体力が必要だったはずです。

「普通の人では無理なことを、当たり前にやってのける」。それが彼の芸人魂であり、生き様だったのでしょう。透析患者の私としては、同じ条件下でそれほどのパフォーマンスを続けていたことに、ただただ驚かされます。

スケジュール管理と体調との戦い

透析患者にとって最大の敵のひとつは「時間管理」と「体調の波」です。南部虎弾さんが治療を受けながらもパフォーマンスを続けられた裏には、厳密なスケジュールと、徹底した体調管理があったはずです。私も仕事を続ける上でスケジュール管理には本当に苦労しています。

透析日は基本的に「それしかできない日」になることが多いです。透析前後の移動時間、針刺しの緊張、終わった後の疲労感。私の場合、透析日は人との約束はほぼ入れません。ところが南部さんは、そんな状況でもステージに立ち、お客さんの前で笑いと驚きを提供し続けた。正直、どうやっていたのか…想像が追いつきません。

当時の南部さんは、治療を受けながらも電撃ネットワークのメンバーとして国内外で活動していたとのこと。特に海外公演などは、透析の施設確保が必要になるため、患者にとってはかなりハードルの高い行動です。私は出張や国内旅行でも、あらかじめ透析先の病院に予約を入れたり、紹介状をもらったりして、数週間前から準備をします(いわゆる出張透析、旅行透析)。南部さんも同様に、治療先の調整やスケジュール調整に奔走していたのでしょう。

私が知っている限りでも、海外透析は1回数万円かかることもあり、事前の書類提出や英文でのやり取りも必要です。南部さんのようにスケジュールが読めない業界では、なおさら対応が難しかったはずです。それでも「舞台に立つ」ために、その努力を惜しまなかった。

私は先述したとおり、国内での出張透析、旅行透析の経験しかありません。可能なら、海外旅行もやってみたい!「自分ももっとチャレンジしてみよう」と思うようになりました。そのための、斡旋してくれる旅行業者もありますので、利用してみたいですね。透析患者だから無理、ではなく、どうやって実現させるかを考える。南部さんの姿勢からは、そんな前向きなエネルギーを感じるのです。

ステージ裏での驚きの努力と工夫

電撃ネットワークといえば、過激でパワフルなパフォーマンスが代名詞です。缶ビールを額に貼り付ける「禅パワー」、ステープラーで紙幣を耳に留める「福耳男」など、どれもとても透析患者ができるような芸とは思えません。

私たち透析患者は、体内の水分や塩分の管理が厳しく求められます。1日で摂って良い水分量は500ml〜1L未満の方も多く、南部さんのようにアルコールを摂取しながら活動するというのは、かなり無茶な行為です。ですが、それを承知で「芸のため」に突き進んだのだとしたら、彼の根底にある「表現者としての執念」を感じずにはいられません。

私が透析生活を続ける中で強く感じているのは、「やりたいことを諦めない気持ちが、命を支える」ということ。体はしんどくても、「これだけは続けたい」「ここだけは譲れない」という目標があるからこそ、通院も食事制限も頑張れるのです。

南部さんにとってそれが「芸」であり、「ステージ」だったのだと思います。たとえ透析を受けながらでも、その情熱を捨てなかった。透析中にスタッフとの打ち合わせをしていたかもしれないし、体調が悪くても楽屋で横になりながら出番を待っていたのかもしれません。そう考えると、彼の努力と工夫には、ただただ感服するばかりです。

海外公演と治療のバランスの取り方

透析患者にとって、国内旅行ですらかなりの準備が必要です。海外ともなれば、治療施設の確保、言語の壁、保険の問題など、まさに「高すぎるハードル」です。私も一度、どうしても海外に行く必要があり、現地での透析を調整したことがあります。正直、旅行そのものより、その準備のほうが何倍もしんどかった。

そんな私から見ても、南部虎弾さんが「TOKYO SHOCK BOYS」として海外公演を継続していたという事実は、本当に驚きです。透析のある日と公演日をずらしたり、現地で対応してくれる病院を確保したり、同行スタッフのサポート体制を整えたり…それを毎回こなしていたのだとしたら、まさに命懸けの仕事です。

私が知っている限りでも、海外透析は1回数万円かかることもあり、事前の書類提出や英文でのやり取りも必要です。南部さんのようにスケジュールが読めない業界では、なおさら対応が難しかったはずです。それでも「舞台に立つ」ために、その努力を惜しまなかった。

この話を聞いてから、私は「自分ももっとチャレンジしてみよう」と思うようになりました。透析患者だから無理、ではなく、どうやって実現させるかを考える。南部さんの姿勢からは、そんな前向きなエネルギーを感じるのです。

ステージに立つことが「生きる力」だった

透析生活が長くなってくると、ふと「この先、自分は何のために生きているんだろう?」と考えることがあります。そんなとき、私にとっての答えは「誰かの役に立ちたい」「自分らしくありたい」という気持ちです。そして南部虎弾さんにとっての「生きる力」は、まさにステージだったのだと思います。

治療中も変わらずにパフォーマンスを続けるというのは、体調だけでなく、精神面でも強い信念がなければできません。透析によって生活が制限され、体が重く、自由に動けないこともある。それでも「舞台に立つ」という意志が、彼を突き動かしていたのでしょう。

私も日々の透析の中で、「あの人も頑張っている」「だったら自分もやれる」と思える存在がいることが、何よりの支えになります。南部虎弾さんは、透析患者にとってそんな存在だったのではないでしょうか。

腎臓移植手術の全貌と奇跡の適合

妻・由紀さんからの腎臓提供の決意

透析患者として日々感じることの一つに、「移植」という言葉の重さがあります。私自身、腎移植の経験はありませんが、20年以上透析を受ける中で、何人もの患者さんが移植を選び、そして新たな人生を歩み始めていく姿を見てきました。その中でも、南部虎弾さんが奥様・由紀さんから生体腎移植を受けたエピソードは、まさに奇跡としか言いようがない出来事でした。

夫婦間での腎臓提供──言葉にすると簡単に見えますが、実際にはものすごく難しい決断です。腎臓は二つありますが、ドナーになるということは、一生を片腎で生きていくことを意味します。しかも、南部さんのように血液型が「RHマイナスO型」といった希少型であれば、より慎重な判断と準備が求められます。

由紀さんは、夫である南部さんの命を救うために、自ら検査を受け、血漿交換という高リスクの処置を何度も受けて、腎臓を提供することを決断されました。この覚悟、私には想像もつかないほどの重みです。透析室で聞く話の中にも、家族間での移植をめぐる葛藤はよくあります。命を救いたい気持ちと、自分の体を守りたい気持ち、その両方が交錯するのです。

私がこの話に強く心を動かされたのは、「夫の生きる場所は、舞台なんです」と語ったという由紀さんの言葉です。透析を続けることで芸を諦めなければならないのであれば、自分の腎臓を分け与える。まさに夫婦の絆、信頼、そして覚悟の表れだと思います。

腎移植は簡単な道ではありません。術後も免疫抑制剤の服用が欠かせず、感染症のリスクや拒絶反応とも闘っていかねばなりません。それでも南部さんは、この移植をきっかけに再びステージへと戻っていきました。私たち透析患者にとって、こんなにも希望を感じる話があるでしょうか。

血液型不適合の壁とその克服法

透析患者として「移植は夢のまた夢」と感じる理由の一つが、血液型の問題です。日本の医療現場では、血液型不適合の移植は長年、非常にハードルが高いものでした。そんな中、南部虎弾さんは、A型の奥様から、O型の自分へと腎臓を移植するという大きな壁を乗り越えました。

血液型不適合の場合、体内に「異物」と認識されやすいため、拒絶反応のリスクが非常に高まります。そのため、事前に「血漿交換」という特殊な処置を複数回行う必要があります。これは、血液中の抗体を取り除くことで、ドナーの腎臓を受け入れやすい状態にするための治療ですが、身体への負担は非常に大きいと聞いています。

この過程を乗り越えた南部さんは、手術当日まで不安と緊張の中にいたことでしょう。実際に、当初予定されていた手術は延期され、血漿交換をさらに行った上でようやく実施に至ったそうです。医師からは「危険度90%以上」とも言われていたとか──正直、私ならその言葉だけで尻込みしてしまいます。

ですが、南部さんは違いました。由紀さんの腎臓を「もらう」のではなく、「一緒に生きる」ために「借りる」──そういう感覚だったのかもしれません。透析室で長年通ってきた身としては、血液型不適合移植を成功させた例は決して多くありません。それだけに、この話は本当に心を打たれます。

私も自分の将来について考えることがあります。移植という選択肢を持ち続けるためには、知識や選択肢を増やしておくことが大切だと感じます。南部さんの事例は、まさにその象徴です。難しい条件下でも可能性があるという事実は、患者にとって本当に希望になります。

危険度90%超の手術に挑んだ理由

透析室では時折、「移植って、実際どうなの?」という会話が交わされます。特に長期透析の患者同士では、「でも手術が怖いよね」「年齢的に難しいかも」といった声もよく聞きます。私も正直、手術のリスクには不安があります。そんな中で、南部さんが「危険度90%以上」と言われた状況で移植手術に踏み切った勇気は、まさに驚きです。

手術が延期になったこと自体、精神的なダメージは大きかったはずです。それでも諦めず、再び準備を整えて手術に挑んだ南部さんの姿勢には、患者として、そして同じ“命を預ける者”としての強い覚悟を感じます。

透析という選択を続けている私にとって、「移植=終わりのない治療からの卒業」とは簡単に言えません。実際には移植後も服薬が続きますし、定期的な検査や感染予防、拒絶反応との闘いが待っています。それでも、「一歩踏み出すことで何かが変わる」と信じてチャレンジした南部さんの姿は、多くの患者にとって心強いメッセージとなります。

特に彼のように舞台に立ち続けるという明確な目的があったからこそ、リスクの高い手術にも挑戦することができたのだと思います。「芸に命をかける」という言葉は決して比喩ではなく、本当の命の選択だったのです。

手術成功後の身体と心の変化

南部虎弾さんの移植手術が成功したあと、「体が軽くなった」と語っていたのを聞いた時、私は素直に「それって、どれくらい違うんだろう」と興味を持ちました。私は透析を20年以上続けていますが、血中の毒素や余分な水分を除去しても、完全に「普通の体」に戻るわけではありません。毎日、どこかにしんどさが残っている感覚があります。

腎移植を受けた方々から、「透析から解放されて本当にラクになった」「体の芯から元気が戻ってきたようだ」といった声を聞いたことがありますが、南部さんのように実際にステージで跳ね回るほど回復されたというのは、やはり驚異的です。

私にとっても、「治療から解放されたい」という願いは常にあります。ただ、それと同時に、「今の生活リズムが崩れるのが怖い」という気持ちもあり、なかなか移植には踏み切れません。ですが、南部さんのように、移植によって新たなステージ(比喩的にも、実際の舞台としても)に立ち続けられたという実例は、本当に心を動かされます。

免疫抑制剤の管理や感染症のリスクなど、術後の課題は多くありますが、「それでもやってよかった」と言える体験をされた南部さん。その姿は、透析を続ける私たちにとって、未来を見つめる大きなヒントになると思います。

3つの腎臓と共に生きた日々

南部さんが腎移植を受けた際、「体の中に3つの腎臓がある」という話を聞いた時は、本当にびっくりしました。一般的に、生体腎移植では本人の腎臓は摘出せず、ドナーの腎臓を下腹部に移植するため、結果として「3つの腎臓」が体内にある状態になることも多いのです。

私たち透析患者にとって、腎臓とは「もう機能しないもの」として意識の外に置かれることがほとんどです。透析によって代替されているからこそ、「自分の腎臓って、もう役に立ってないんだよなあ」と少し寂しい気持ちになることもあります。

でも、南部さんのように、「新しい腎臓を迎え入れて、共に生きていく」という考え方にはとても希望を感じます。由紀さんの腎臓が体の中でしっかりと働き、再びステージに立つ力になっていた。そのエピソードは、私自身の透析生活にも新しい風を吹き込んでくれた気がします。

芸に命をかけた過激パフォーマーとしての南部虎弾

「電撃ネットワーク」結成の真意

南部虎弾さんの名前を初めて知ったのは、テレビ番組ではなく、実は雑誌か何かで「過激パフォーマンス集団・電撃ネットワーク」の記事を読んだ時でした。その見出しには「常軌を逸した芸人たち」などと書かれていて、興味本位で調べたのが最初のきっかけです。

後から知ったのですが、南部さんは元々「ダチョウ倶楽部」の初代リーダー。コントの方向性や芸風の違いから脱退したそうですが、そこから新たに「電撃ネットワーク」を立ち上げたという話には、透析患者としても強い共感を覚えます。というのも、透析って、人生の大きな方向転換みたいなものなんですよね。今までの生活がガラッと変わり、「どうやって生きていくか」を考え直すタイミングでもあります。

南部さんが「笑い」から「衝撃」に重きを置いたのも、ある意味で自分の限界や、他人の期待に対する挑戦だったのではないかと思います。私たち透析患者もそうですが、「できないこと」が増える中で、「それでもやれることは何か」を模索していく姿勢って、どこか似ているなと感じます。

しかもそれを、ただの趣味や自己満足で終わらせず、グループとして確立し、世界にまで広げた。そのエネルギーには、正直言って脱帽です。体を張った芸というのは、時に批判されることもありますが、それでも「自分のやりたいこと」に忠実であることの大切さを教えてくれる気がします。

ビール缶芸からピラニア飲みまで

私は「ビール缶を額に貼りつける」という芸を見た時、正直「何やってんだこの人…」と思いました(笑)。でも、よく見てみると、それが笑いだけでなく、妙に引き込まれる何かがある。電撃ネットワークの芸は、まさに“異常”と“美学”が共存しているように感じます。

中でも、ピラニアを飲み込んで吐き出すという芸には、私のような医療依存の人間からすれば「いや、それ医療的にダメでしょ!」と思わずツッコミたくなる内容でした。実際にピラニアが胃の中で暴れ、トイレで血まみれの魚を吐き出したという話は、まさに命懸け。

透析患者は、日々「体を守ること」「命を長らえること」を最優先にしています。体に針を刺して、血液をきれいにしてもらう生活。だからこそ、あの「自分の身体を道具のように使って表現する」南部さんの芸には、恐れと同時に不思議なリスペクトを感じます。

私たちは「命を守る」ために病院に通っている。一方、南部さんは「命を削ってでも観客の記憶に残る」ことを選んだ。その生き方の違いにショックを受けつつも、どこか心を動かされるのは、やはり彼の芸が“本物”だったからでしょう。

海外でも評価された驚異のパフォーマンス

「TOKYO SHOCK BOYS」という名前を初めて知った時、「えっ、あの電撃ネットワークが海外でウケてるの!?」と驚いた記憶があります。というのも、日本国内では“過激すぎて放送できない”というレッテルを貼られがちだった芸風が、海外ではむしろ“クレイジーで最高”と歓迎されたというからです。

透析患者として海外に出ることを考えると、それだけで大変な準備が必要です。さきほど触れたように、私も国内の出張透析でさえ数週間前から手配します。南部さんのように治療を受けながら海外公演をこなしていたというのは、もう想像を絶する努力があったとしか思えません。

私は正直、日本を出たことがありません。でも、南部さんの活躍を見ると、「制限があるからこそできることもある」と思えるようになりました。透析生活は確かに制約が多いです。けれど、工夫や仲間の支え、そして何より「やる気」があれば、そこから広がる世界もあるのだと。

南部さんのように、自分の芸を信じて海を越えた人の姿には、どんなジャンルの人でも学ぶべきものがあると感じます。たとえ体が思うように動かなくても、「想い」だけはどこまでも届けられる。それが芸であり、生き方なのでしょう。

メディア出演とドキュメンタリーの反響

2024年に放送された『ザ・ノンフィクション』で、南部虎弾さんと奥様の由紀さんの姿を見た時、涙が止まりませんでした。あれほどのパフォーマーでも、やはり治療には苦しみ、家族に支えられながら生きていた──そんな姿が丁寧に描かれていて、同じ透析患者として、胸がいっぱいになりました。

普段、テレビの中では「元気な芸人」として見られていた南部さんも、裏では病院に通い、薬を飲み、体調に気を使いながら過ごしていた。あのリアルな映像は、私たち患者にとって、ものすごく大きな意味がありました。

特に、由紀さんとのやり取りや、検査結果を見ながら話し合うシーンには、「これは我が家と同じだ」と感じた人も多いのではないでしょうか。私の妻も、定期的な検査の結果を一緒に見てくれたり、体調が悪い日は一言も言わずに家事を引き受けてくれたりする。本当に、支えてくれる人の存在は大きい。

南部さんがメディアに病気のことを語ったのは、ファンに向けての責任感もあったと思いますが、同時に「同じ境遇の人を勇気づけたい」という気持ちもあったのではないでしょうか。私も、あの放送を見て「自分も頑張ろう」と思えました。

命を削る芸に込めたメッセージ

私にとって、南部虎弾さんの芸は「命を削るからこそ伝わるメッセージ」があったように思います。ただの危険なパフォーマンスではなく、「限界に挑むことで人に何かを残したい」という強い意志が感じられました。

透析患者の私は、日々「命を守る」選択を繰り返しています。塩分を控え、水分を制限し、週に3回の通院を続ける。それは、死なないための選択です。一方、南部さんは「芸のために生きる」ことを選んだ。表現のために、ギリギリまで自分を追い込む。まったく違う方向性ですが、その覚悟と信念には、心を打たれます。

南部さんの芸に共通していたのは、「人の常識を壊す」ことだったように思います。ピラニアを飲む、ドライアイスを食べる──そんな常識外れの行為の裏に、「自分の人生を燃やして、誰かに何かを届ける」という強いメッセージがあったのではないかと。

私も、透析患者としてこれからも生きていく中で、「命を守りながら、何を伝えていけるか」を考えていきたい。南部さんの芸は、そう思わせてくれる貴重な存在でした。

南部虎弾氏を知るためのメディア

書籍とDVDでたどる活動の軌跡

透析患者として日々を生きていると、何か「元気の源になるもの」が欲しくなります。私の場合、それは人の体験談だったり、笑えるエンタメだったり、時には、命を懸けた生き様に心を動かされることもあります。南部虎弾さんの本やDVDは、まさにそうした“生きる力”をもらえるメディアの一つだと思います。

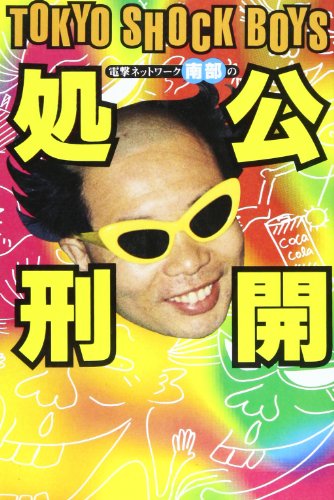

たとえば、書籍『電撃ネットワーク南部の公開処刑』(1995年・データハウス)や『絶対成功しない生き方 南部式幸福論』(2008年・講談社)は、どちらもその強烈なタイトルからは想像がつかないほど、人間味にあふれた内容が詰まっています。特に後者は、自己啓発的な切り口もありながら、「成功しないこと」に価値を見いだすという、独自の人生観が描かれています。

DVD『南部塾 糞闘編』では、まさに「電撃ネットワークここにあり!」といった過激な芸が収録されており、笑いと驚き、そしてどこか哀愁を感じるような構成になっています。過激な芸がただのショーではなく、「表現」として成り立っているところに、南部さんの凄さがあります。

透析生活を送る私にとっても、「やりたいことを諦めない」という姿勢は大きな励みになります。治療や制限があるからこそ、こうした“命を燃やして生きた人”の記録に触れることで、自分もまだまだやれることがあると思えるのです。

妻との絆を描いた『ザ・ノンフィクション』

2024年5月にフジテレビで『ザ・ノンフィクション 芸に命をかけた人〜南部虎弾と妻の約束〜』が放送されました。この番組では、南部さんと奥様・由紀さんとの生活、そして腎臓移植に至るまでのリアルな道のりが描かれていました。中でも印象的だったのは、手術に挑む直前の南部さんの表情。芸人としての顔ではなく、一人の「病人」としての苦悩と不安がにじみ出ていて、それがとても人間らしく映っていましたね。

私自身も、家族の支えがなければ透析生活を続けられていないと感じています。だからこそ、由紀さんのように献身的にサポートしてくれる存在の大切さには共感しかありません。通院に付き添ったり、食事管理をしたり、愚痴を黙って聞いてくれたり──そういう何気ない毎日がどれだけ支えになることかと。

透析というのは、患者本人だけでなく、家族や周囲の人たちの人生にも影響を与えます。私たち患者は、病院のWEB情報も良いけれど、決まって病状の説明や院長・スタッフなどの紹介はおきまりごと!それよりも“生き方”を知りたい!透析導入者や透析患者、そしてそれを支える家族の姿について、知りたいのです!

ファンや後輩芸人に与えた影響

南部さんのファンだったという人、実は私の透析仲間にもいます。テレビのバラエティやCMで初めて見て衝撃を受けたそうで、「あれを見て、なんかすごく笑えて、でもちょっと怖くて、でも目が離せなかった」と言っていました。その感覚、すごくよく分かります。私もそうでしたから!

そして何より印象的なのが、後輩芸人たちへの影響。ギュウゾウさんや今日元気さんといった電撃ネットワークのメンバーたちが、南部さんを「リーダー」として慕っている姿勢には、深い信頼関係を感じました。芸風の指導だけでなく、生き様そのものが、後輩たちにとっての“教科書”だったのだと思います。

透析生活でも同じで、通っている病院・クリニックに「この人の姿勢に学びたい」と思わせてくれるようなベテラン患者さんがいます。病気の苦しみも、社会の厳しさも、全部受け入れているのに。なお笑っている姿って、本当に尊い。南部さんのように、自分の姿そのものが“メッセージ”になる生き方──それを自分も目指していきたいものです。

若い世代に伝えたい「命の使い方」

南部さんの生き様を見ていて、ふと思ったことがあります。それは「命って、どんなふうに使うかが大事なんだな」ということ。透析をしていると、つい「命を守ること」に集中してしまいます。食事制限、水分制限、血圧管理。どれも命をつなぐためには欠かせない。でも、南部さんの生き方を見ていると、「使う命」っていう考え方もあるんだなと気づかされるんです。

若い世代の中には、透析や移植という言葉自体にピンと来ない人も多いと思います。でも、たとえ病気であっても、年齢を重ねていても、やりたいことに挑戦し、周囲に影響を与えることはできる。南部さんはそれを体現した一人でした。

私は中年の会社員ですが、もしも若い頃に南部さんのような人の生き方を知っていたら、もっと前向きに人生を選んでこれたかもしれないなと思います。だからこそ、このタイミングで南部さんの作品に出会ったことに意味を感じています。

YouTubeやSNSでは切り抜き動画や当時のテレビ映像が残っていることもあり、若い世代にとっても「今からでも知れる存在」です。彼の言葉や表情には、きっと今の時代にも通じる“熱”があります。私たち透析患者にとっては、その“熱”が日々の治療を乗り越えるエネルギーになるのです。

まとめ

南部虎弾さんの人生を振り返ると、そのすべてが「芸に生きた男」の一言に尽きます。糖尿病を経て人工透析、そして血液型不適合というリスクを乗り越えた腎臓移植──これだけの医療的試練を抱えながらも、彼は最後まで舞台に立ち続けました。その姿は、ただの「芸人」ではなく、命のすべてを使って表現し続けた“生きるパフォーマー”だったのだと思います。

透析患者である私にとって、南部さんの生き様は衝撃でした。そして、それ以上に勇気をもらいました。「透析だから、できない」ではなく、「透析でも、やれることがある」。それを教えてくれたのが、南部さんの姿だったのです。

また、奥様・由紀さんとの絆は、単なる夫婦愛を超えた「命のパートナーシップ」だったと感じます。病気に立ち向かうには、自分一人ではできないことも多い。そんなときに寄り添ってくれる存在がいることのありがたさ──それは、私たち患者にとって何よりの力になります。

南部虎弾さんの生涯を通じて、私は改めて思いました。「病気になっても、自分の生き方は選べる」──これこそが、私たち透析患者がこれからの人生を前向きに歩むためのヒントだと思います。そして何より、彼のように“命を削って誰かの心に届く表現”を続けた人の存在を、私はずっと忘れません。